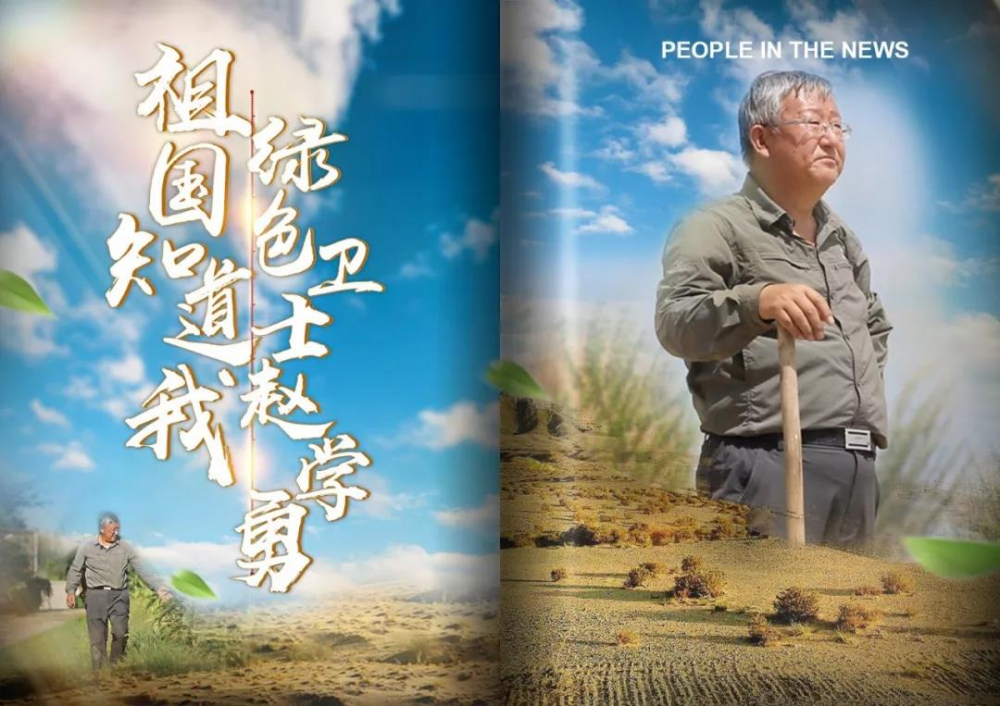

他在沙漠种水稻?|绿色卫士:赵学勇

这个满头白发、手拿相机、敢在沙漠种水稻的人,就是中国科学院研究荒漠化的专家赵学勇,时隔将近四十年,国家再次组织青藏高原大型科考。年近60的他不愿错过这次难得的机会。

青藏高原是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、亚洲水塔,是我国重要的生态安全屏障和战略资源储备基地,也是科学家们进行科学探索最向往的地方。

赵学勇带领的这支荒漠化植被考察队,一行10人,相比于第一次的科考,这次将利用无人机、无人船、卫星定位等高科技设备,对青藏高原进行详细摸底,来获取珍贵而丰富的野外调查数据。

青藏高原已经入秋,公路盘旋而上,气温越来越低,然而远处的高山,却只有少量的积雪覆盖。这是否说明青藏高原的冰川和冻土都在加速退化,是否也是青藏高原荒漠化加剧的原因,赵学勇决定到中科院海拔最高的研究站—北麓河站去走一趟。

忙完所有的事情,赵学勇回到房间,还要整理今天拍摄的照片和采集的样本,一天十几个小时的工作强度,是他三十多年的常态。

109国道一年四季通车,是五条进藏路线中最繁忙的公路。翻越昆仑山口、横穿可可西里,沿途除了草原、雪山、冰川、荒漠,还能经常看见国家一级保护动物藏羚羊、藏野驴。

由于暴雨和交通事故,整个109国道堵了近五个小时,无法赶到目的地住宿,赵学勇和团员们准备在高速公路附近搭个帐篷,将就一晚。

在环境恶劣的高原之上,又碰到狂风大作、电闪雷鸣的夜晚,一群男同志中唯一的女记者就像是夜空中最亮的一颗星。舞动的头发和撑不稳的帐篷,见证着那一晚的闪电雷鸣和低温大风。两个小帐篷,只是青藏高原科考专家团队艰苦工作的一个缩影。面对浩瀚无垠的大漠,科学家们用谦卑的态度继续奋斗着。

西藏考察完,赵学勇直接飞回了位于内蒙古科尔沁沙漠边缘的奈曼站,他一年大部分的时间都在这,很少和家人见面。这一次,赵学勇的妻子特地请假来看望快半年没见的丈夫。

30年前,刚结婚不到半年的赵学勇,就被派到中国科学院西北所奈曼站做研究员,当时的奈曼旗是一大片流沙地貌,黄沙肆虐,流沙每年以30多米的速度向村子靠近。

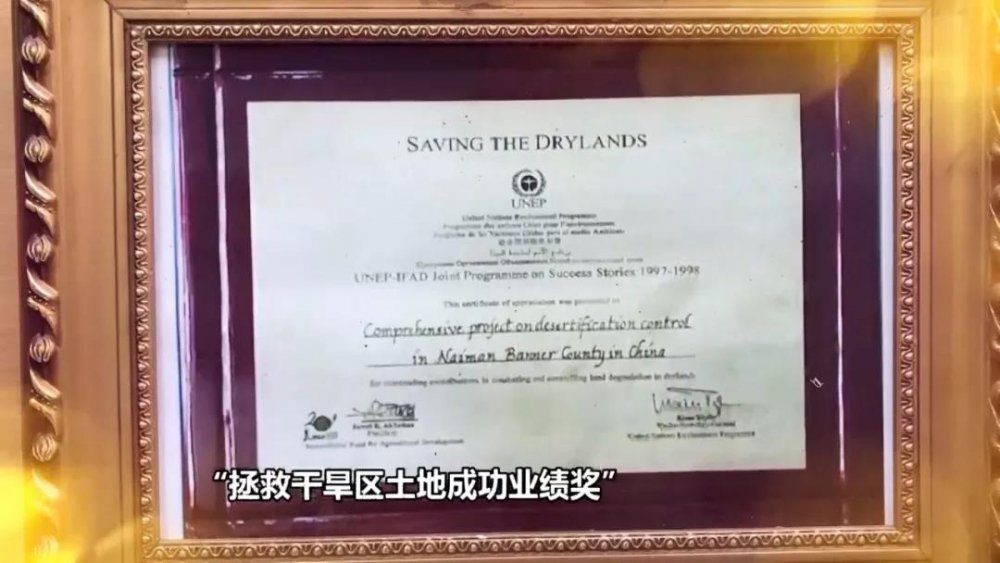

经过专家们和当地老百姓的不懈努力,终于保住了奈曼旗村民世代守护的家园。1997年,联合国环境署与粮农组织为奈曼站颁发了“拯救干旱区土地成功业绩奖”。赵学勇和同事们十几年的治沙路,终于在在国际上获得认可。

只是,流沙是固定住了,但还有一个问题困扰着赵学勇。想要在沙地里种水稻,可不是件容易的事。沙地几乎拥有所有不利于水稻生长的条件,极端昼夜温差、沙地不保存水分、低湿度、沙尘暴等等。赵学勇最终能让村民们如愿以偿吃上大米饭吗?

想知道更多精彩内容吗?

本8月25日晚17:55,让我们一起锁定湖南卫视,对话赵学勇。