毕胜博士后在环境科学与生态学期刊Ecological Indicators发表科研新成果

近日,我院博士后毕胜在环境科学与生态学期刊 Ecological Indicators ( IF: 6.9) 在线发表了题为“Intestinal microbiota of the four omnivorous fishes revealed by 16S rRNA metabarcoding from the habitats of oyster reefs”的学术论文。

本研究以珠江口牡蛎礁生境修复和资源养护为目标,探究了黄鳍棘鲷 (Acanthopagrus latus)、弓斑东方鲀 (Takifugu ocellatus)、鲻 (Mugil cephalus)、花鰶(Clupanodon thrissa)等鱼类将牡蛎礁作为栖息生境时的种群动态变化规律与环境特征的关系,重点分析了鱼类肠道微生物和牡蛎礁环境微生物群落的相互作用。结合微生物生态学和鱼类资源学的理论阐明了牡蛎礁生境作为河口资源修复和生态养护的必要性。

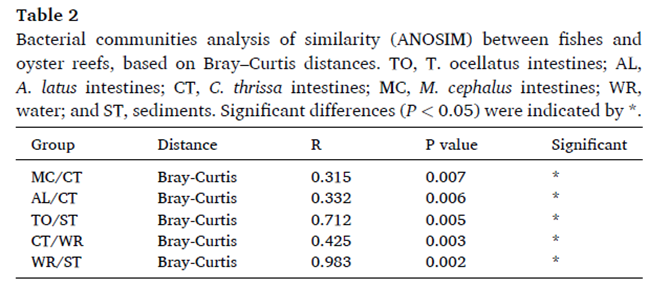

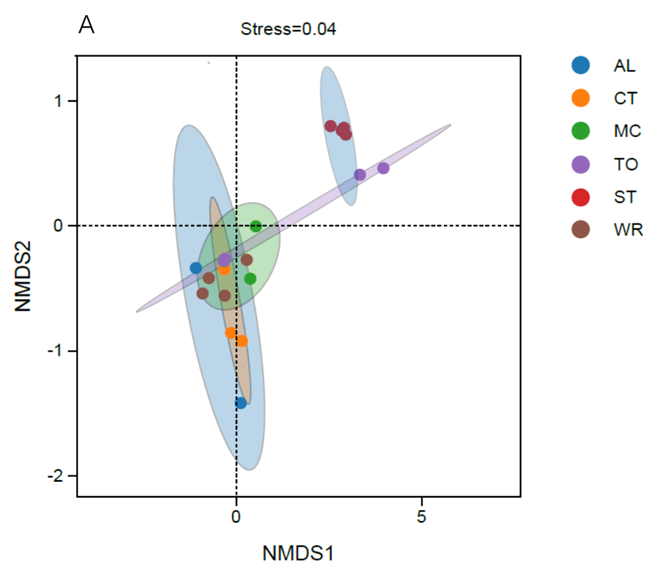

研究结果表明,目标鱼类肠道微生物多样性显著低于牡蛎礁沉积物的微生物多样性。NMDS和ANOSIM结果显示弓斑东方鲀(T. ocellatus)和黄鳍棘鲷(A. latus)的肠道微生物组成与沉积物相似,但花鰶 (C. thrissa)和鲻 (M. cephalus)的肠道微生物组成与水体相似。牡蛎礁生境对四种目标鱼类肠道微生物的贡献度存在明显差异。基于微生物群落组成的差异性,功能预测分析表明牡蛎礁生境微生物和鱼类肠道微生物分别形成了特有的功能通路和指示类群。这些发现突出了牡蛎礁生境中杂食性鱼类的肠道微生物多样性特征和功能,也对珠江口牡蛎礁的生态服务价值提出了新的认识,为牡蛎礁生境修复技术在其他河口的应用提供了参考。

中山大学为第一单位,毕胜博士为论文第一作者,合作导师辛国荣教授和生命科学学院李桂峰教授为该论文共同通讯作者。该项工作得到了国家重点研发计划、中国-东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110895

(初审:毕胜 审核:辛国荣 终审:程月华)