三年“禾亩”,喜得收获——农学院本科生在Plant Communications上发表HEMU数据库论文

2021年3月,“禾本科高粱族作物转录组数据库构建和分析”校级大学生创新创业训练计划项目立项,HEMU数据库初具想法;

2023年12月28日,农学院本科生朱驭之、王梓杰、周赞陈,硕士生刘玉亭,在中科院植物学一区期刊Plant Communications (IF=10.5)上发表HEMU数据库论文,朱驭之、王梓杰为文章共同第一作者;

HEMU数据库论文在Plant Communications上发表 (DOI: 10.1016/j.xplc.2023.100786)

“HEMU”音译自中文“禾亩”,来源于《诗经·小雅》“禾易长亩,终善且有”,寄托古代劳动人民对禾谷丰收的美好愿望。

而朱驭之、王梓杰等本科生以“HEMU”为题,通过构建高梁族大型比较基因组学数据库与分析平台,

用三年的时间,为现代作物育种培育了一项饱含创新、团结、坚持的科研成果。

起:博观约取,厚积薄发

中山大学农学院始终坚持以“立德树人、兴农强国”为根本任务,

引导本科生钻研理论、勇于实践,早进导师课题组学习。

因此,朱驭之、王梓杰两位同学大一时便加入史俊鹏副教授实验室,

开展作物基因组学与生物信息学方向的科研训练。

史俊鹏副教授团队合照(后排;左4 王梓杰,右3 朱驭之)

在史老师的指导下,

两位同学以课题组主要研究的高粱族作物为出发点,广泛阅读相关领域前沿文献,

开始对构建转录组数据库开展文献调研和项目设计。

他们从传统经典《诗经》中获取灵感,

以“禾亩”为名,通过大学生创新创业训练计划完成项目立项,

“HEMU”的项目就此萌芽。

承:山重水复,柳暗花明

在着手项目研究后,两位同学发现数据库构建中数据收集、批量处理、结果可视化等任务,

对于刚入门科研的本科生来说都是不小的挑战。

为此史老师鼓励他们从前沿文献阅读中总结出自己的实验方法,

并为他们巩固提升编程能力、总结优化实验流程提供指导。

在一年的时间里,两位同学团结协作,

完成了高粱族四个作物的转录组数据收集、处理及表达量可视化,

为后续开发多物种、多组学、多功能的数据库打下坚实基础,

“HEMU”在精心培育下生根发芽,茁壮成长。

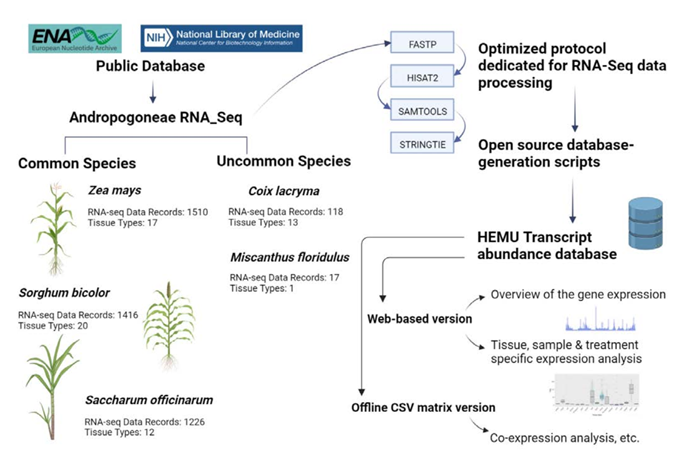

大一时,二人申请的高粱族转录组数据库“大创”项目结构概览图

转:欲穷千里,更上层楼

两位同学认为项目初步成果,

对高粱族作物多组学研究的推动作用仍然有限,

他们不能简单的地只做“数据搬运工”,

而要把这些宝贵的数据利用好、研究透。

在此基础上,利用大二的大创申报机会,

朱驭之、王梓杰分别开展了基于高粱族植物基因组、转录组的深入分析,

自主研究的经历极大地提升他们生物信息学数据编程处理与分析能力。

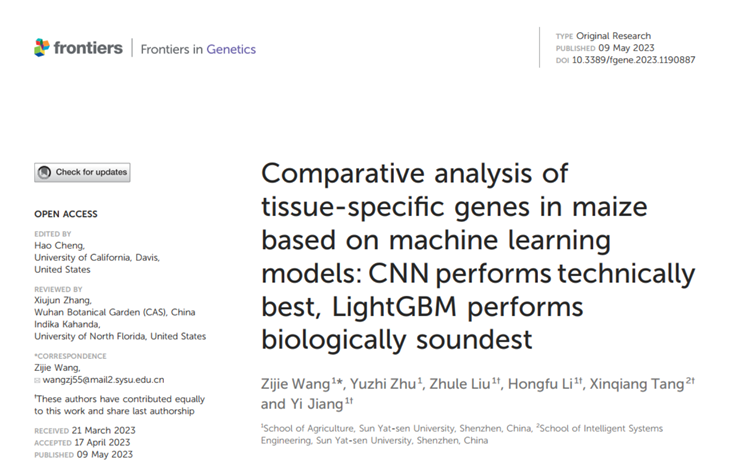

他们合作在国际知名SCI期刊Frontiers in Genetics上发表了利用机器学习挖掘高粱族作物组织特异基因的项目,

同时相关工作也在第十一届全国生物信息学与系统生物学大会上进行墙报展示,

充分展现中大农学院在推动现代作物育种研究方面的年轻力量,

“HEMU”项目进入快速生长的“拔节期”。

在第十一届全国生物信息学与系统生物学学术大会上,王梓杰与项目墙报合影。

利用机器学习挖掘高粱族作物组织特异基因项目发表在Frontiers in Genetics上 (DOI: 10.3389/fgene.2023.1190887)

合:禾易长亩,终善且有

在第三年的大创项目中两位同学再次合作,充分发挥所长,

着手搭建高梁族比较基因组学数据库与分析平台HEMU,

以降低传统基于代码的生物信息学分析门槛,

加速高粱族重要作物优良性状关联基因研究和生物育种工作。

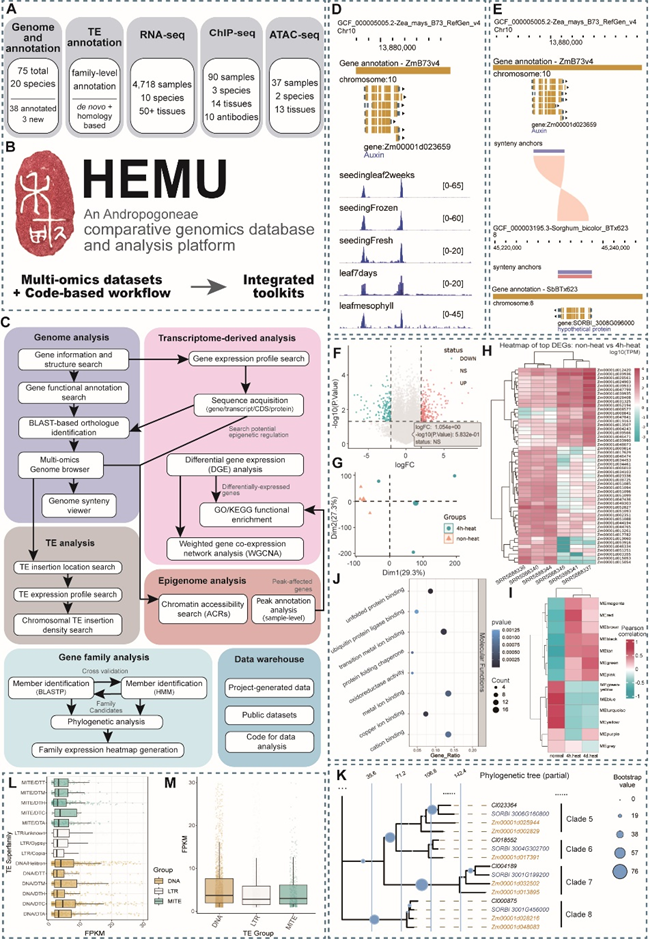

HEMU数据库与分析平台功能和生成图表结果概览

朱驭之为HEMU数据库与分析平台编写后端代码和进行功能调试

在农学院本科生周赞陈、硕士生刘玉亭以及其他老师的协助下,

HEMU整合了20个高粱族物种的高质量基因组及其他组学数据,

在线开发了5个不同功能的交互式数据分析模块,

完成了网页开发以及异步任务处理架构的构建,

正式开放给全球研究人员进行 “一站式”高粱族多组学数据分析和图表获取。

项目文章最终在Plant Communications上发表,

“HEMU”开花结果、终善且有——迎来丰收。

朱驭之在学院2023“大创”项目结题答辩中作关于HEMU数据库工作的报告,项目获得“优秀”结题

王梓杰在深圳市植物学会年会上作为唯一本科生,作关于HEMU数据库工作的报告,获得大会报告一等奖

“三年”可以做很多事,知很多理,走很长路,

“禾亩”三年,其成长的道路亦遇到许多曲折,

但在学校综合性、多学科交叉的环境里,

在学院对本科生科教融合的鼓励中,

在史老师课题组师生的协助下,

朱驭之、王梓杰两位同学始终坚持以学习力、思想力和行动力激发创造力,

用创新、团结和坚持收获了现代作物育种研究的“HEMU”成果。

“苟有用我者,期月而已可也。三年有成。”

(初稿:王梓杰 朱驭之 初审:史俊鹏 审核:胡罡 终审:程月华)