中山大学新农人踔厉奋发护粮安

伴着金秋丰收的脚步,世界粮食日如期将至(10月16日)。农业与生物技术学院复办5年来,牢记维护国家粮食安全与食品安全的使命,赓续“中国稻作学之父”丁颖院士、“南中国生物防治之父”蒲蛰龙院士等先贤打造的早期办学优良传统与学科基础,在智能育种、生物防治、生物合成等领域积极作为,努力推动国家农业现代化和粤港澳大湾区发展。

助力“农业芯片”种业振兴

种业是农业的“芯片”,是保障国家粮食安全战略性支柱产业。作物基因组学与分子设计育种团队以作物高产优质、营养高效、安全生产的需求为导向,立足热带亚热带和粤港澳大湾区作物的产业需求开展科研攻关。

——提高水稻病虫害抗性和养分利用率

水稻是关系国计民生的重要粮食作物,在追求高产的同时,如何充分发掘水稻抗病虫害和提高养分利用的遗传机理,是作物分子设计育种十分关键的科技问题。

肖仕教授团队长期从事植物抗病虫害激素信号转导机理研究,近年来利用代谢组学和遗传学手段,阐明了植物“抗性和产量平衡”的作用机制,并通过分子设计育种技术,培育出对稻飞虱和基腐病等病虫害具有广谱抗性,且产量显著提升的“高抗、高产、优质”水稻新品系。

肖仕教授在实验室观测(上图)和培育推广的水稻新品种(下图)

陈景光副教授课题组等长期从事水稻氮素、矿物质利用效率相关的遗传与分子机制研究,以期为高氮素利用率的水稻品种培育提供理论基础与种质资源,近年来主持了国家及省部级等10余项科研项目。

陈景光副教授在水稻田讲授本科实践课

——探究玉米重要性状

我国玉米种植面积和产量虽常年居首,但仍有约10%产需缺口,近年来已成为第二大进口主粮。

团队长期致力于玉米产量性状相关遗传与分子机制、玉米品质和抗性形成的遗传基础研究,揭示了遗传互补是玉米杂种优势的重要来源之一,为玉米等作物高产优质分子育种提供理论基础与种质资源。杨芳教授等主持等多项国家级科研项目,在Nature Genetics, Nature Plants等国际主流期刊发表论文30余篇;史俊鹏副教授获深圳市“优秀青年”项目支持,入选中国科协青年人才托举工程。

——聚焦高粱逆境适应性

作为我国代表性杂粮及饲料作物,高粱具有很强的环境适应性和抗逆高产等优良特征。

谢鹏副教授课题组聚焦于挖掘高粱抗逆和环境适应性遗传与机制解析,挖掘到了耐碱关键基因(AT1)、抵抗鸟害基因(Tan1)等,为培育耐逆广适高粱和作物新种质提供了重要理论基础与种质资源。其中,利用耐盐碱胁迫AT1基因改良的水稻、玉米等作物,可大幅提高在盐碱地的存活率和产量,表现出有效利用盐碱地、保障我国粮食安全的巨大应用潜力。该成果发表在Science杂志,入选ESI热点和高被引论文,入选2023年度中国科学十大进展之一。

谢鹏副教授培育的高粱在高盐碱地生长良好且高产

——开展马铃薯基因组大数据与分子设计育种

马铃薯是世界上最重要的块茎类作物和第三大主粮作物,近年来国内外相继开展二倍体马铃薯杂交育种,加速育种过程。

周倩副教授与中国农科院基因组所团队合作,聚焦开展多倍体马铃薯基因组序列和功能解析,揭示了马铃薯杂合基因组内丰富的序列变异、等位基因表达差异、甲基化修饰差异,以及有害突变的分布模式,为培育优良自交系、选育二倍体种质资源、构建二倍体育种群体,提供了全新且重要的理论基础,研究成果入选ESI高被引论文。

二倍体马铃薯基因组的媒体报道,栽培品种C88的收获场景

重视粮食与食品安全

为了在减少化肥对作物与环境污染的前提下,确保粮食高产稳产、绿色安全,并拓展可持续性食物资源,学院持续推进相关领域的研究。

——推进农业害虫生物防治

有害生物绿色防控团队开展了粤港澳大湾区重要的水稻害虫稻纵卷叶螟及荔枝害虫荔枝蝽象的优势寄生蜂繁育研究,目前这两种害虫的防治主要依靠化学农药。

团队经过三年多的调研,发现黄眶离缘姬蜂是稻纵卷叶螟的优势寄生蜂,在繁殖上具有独特的优势,目前正在进行其生物学特性及繁育研究;发现了荔枝蝽跳小蜂在荔枝蝽象大发生早期对其寄生率可达90%以上(远远高于已被商业化广泛使用的平腹小蜂),目前正在开展其中间宿主的筛选及人工卵研究。这两种寄生蜂如能实现人工繁殖,将有效控制两种害虫,促进粮食安全和食品安全。

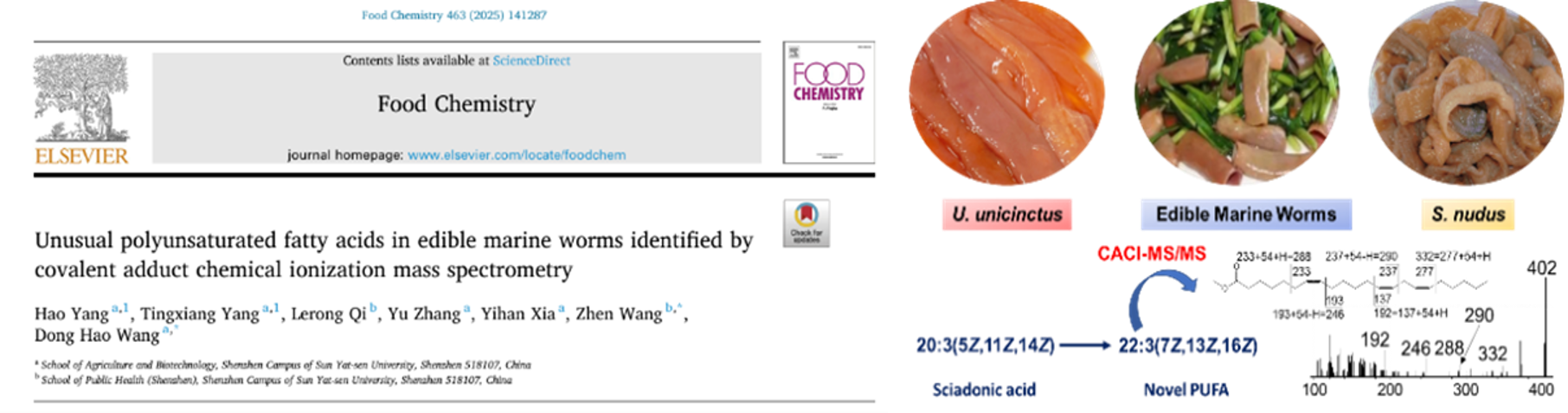

——拓展食物资源

食品安全团队引入气相色谱-共价加合化学电离质谱联用技术和先进的GC/CACI-MS/MS技术,成功识别了海肠、沙虫等可食用的海洋蠕虫所含的多种有益健康的脂肪酸营养物质;发现海肠具有极低的n-6/n-3 膳食脂肪酸比例(0.15),有助于改善现代饮食中普遍存在的n-6/n-3比例失衡问题;沙虫中支链脂肪酸含量高达3%,远高于乳制品中BCFA的普遍水平。研究表明,海洋蠕虫在缓解全球粮食安全困境和开发新型功能食品方面具有显著的潜力。

该团队还在食品中新污染物筛查与健康风险评估、功能食品开发、农产品贮藏保鲜等方面,开展了富有成效的研究。

提高耕地产能和质量

农业生态团队聚焦耕地产能与环境质量提升问题,成功创制出有机物料高效施用方案和南方农区草田轮作模式,并开发了绿色安全纳米材料和安全生产作物品种的综合污染防治策略,阐明了耕地土壤功能提升、作物增产提质以及农业环境健康保障的生物学机制。

为了不断提升耕地质量,农业资源利用团队进行了中低产田红壤和砂姜黑土改良技术集成研发,研发了多种矿物基-炭基缓释肥料,以及缓释药肥、新型微生物菌肥等,并进行推广应用。作为广东省技术支撑单位之一,组织师生参与第三次全国土壤普查工作,并承担了深圳、中山、茂名市土壤普查任务,摸清土壤家底,确保耕地红线与粮食安全。

学院参加广东省土壤普查的部分师生与省农业厅相关部门领导

推进智慧农业发展

智慧农业团队围绕粮食作物生产的智能化管理,采用多种研究尺度和方法开展研究。

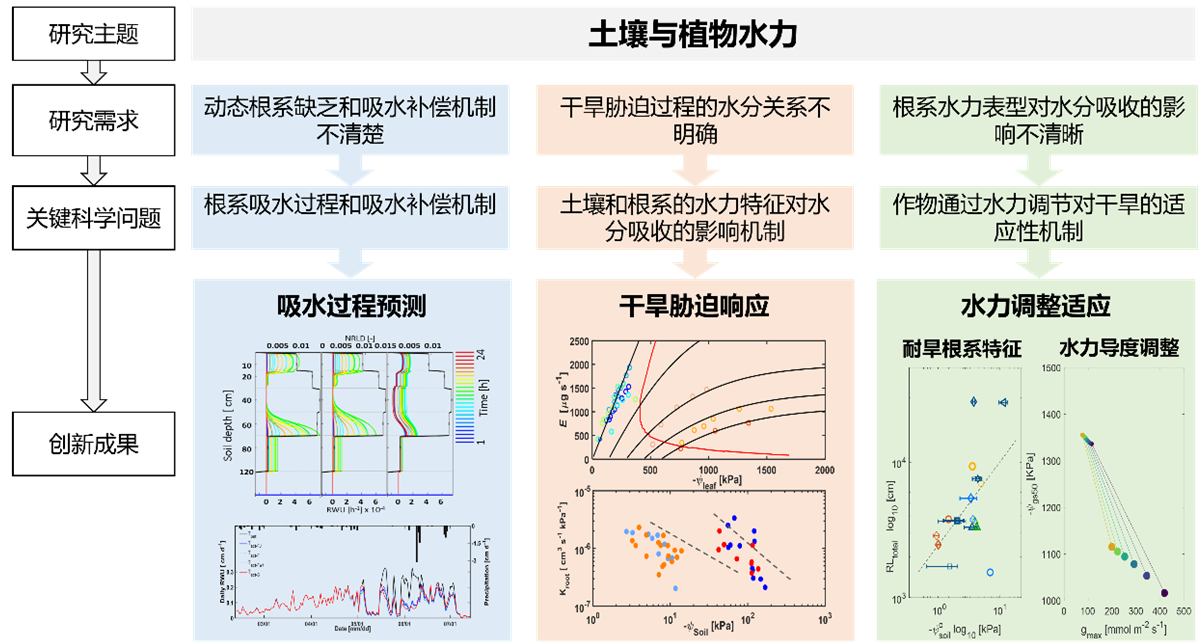

在田间、植物和根际尺度上,团队利用原位观测和模型模拟,在“吸水过程预测-干旱胁迫响应-水力调整适应”方面取得了较为系统的创新成果,为优化作物水分管理提供科学依据,为优化作物育种、培育耐旱品种提供新思路。

智慧农业团队微观尺度研究进展

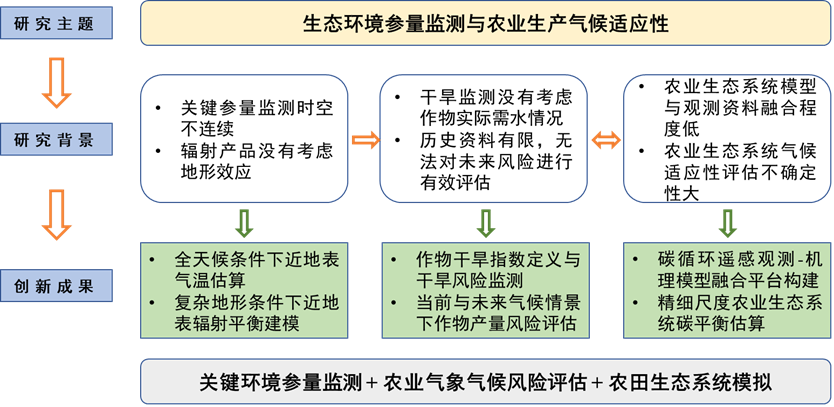

在宏观尺度上,团队实现了主要生态环境参量的时空连续监测,提高了作物环境胁迫监测与产量预测能力;创建了农田生态系统模型-数据快速融合平台,对保障作物精准管理,粮食安全和生态环境安全具有重要的理论和应用价值。

智慧农业团队宏观尺度研究进展

注重实用技术推广服务

近两年,学院连续四次前往云南省凤庆县营盘镇,不断推进党支部共建帮扶:建设了“菌-菜轮作”示范基地,已试种成功一季羊肚菌,目前转入提升智能化管理和丰富种植结构阶段;开展两期实用技术培训,并正在推进农业废弃物转化生物炭项目建设。共建帮扶工作受到当地好评,被当地媒体多次报道。

在凤庆县营盘镇开展农技人员和种植大户技术培训

学院连续两年组织广东省“百千万工程”大学生突击队,对接河源市紫金县蜜柚生长水肥问题,搭建示范村实时气象、辐射、土壤水分及果树茎流数据监测采集系统;对接连州市西江镇高山番薯产业升级需求,开展精准施肥、智能水肥一体化及土壤水分监测、病虫害绿色防控。两个项目均取得良好成效,分别获评广东省“优秀品牌项目”和学校优秀团队称号,并被《南方日报》等媒体报道。

学院“百千万工程”大学生突击队

今年下半年,彭宇涛等9位老师入选广东省“百县千镇万村高质量发展工程”农村科技特派员,组成3个项目组深入揭西县三个乡镇,通过食用菌高效栽培与综合利用、冬闲田开发利用、水稻番薯种植新技术与新品种推广等方式,推动揭西县农业高质量发展。

今年,学院进一步凝练了基因组学与分子设计育种、生物防治与健康农业、大数据与智慧农业、合成生物学与资源利用四个主攻方向,着力在科学前沿、传统优势领域培育重大理论成果,在国家战略、大湾区产业需求领域培育重大应用成果,为维护国家粮食安全和食品安全贡献才智。

初审:李秀花 审核:胡罡 终审:程月华