陈昊课题组在农林科学期刊Agriculture, Ecosystems & Environment发表新成果

9月30日,我院陈昊副教授课题组在国际权威期刊Agriculture, Ecosystems & Environment(中科院农林科学一区Top期刊,IF=6.4)在线发表题为“Divergent responses of soil aggregation and aggregate-carbon to fertilization regimes jointly explain soil organic carbon accrual in agroecosystems: A meta-analysis”的研究论文。

土壤团聚体在农业生态系统中受到肥料的显著影响,并在土壤有机碳(SOC)储存中发挥着关键作用。然而,不同团聚体的组成及其碳含量对施肥策略的响应往往不一致,这可能会影响土壤碳的储存和稳定性。为此,本研究对63篇文献中的2440个配对数据进行了荟萃分析,旨在评估施肥(包括无机肥、有机肥及其组合)对土壤团聚体及团聚体碳的影响,并探讨其对土壤有机碳形成的促进作用。

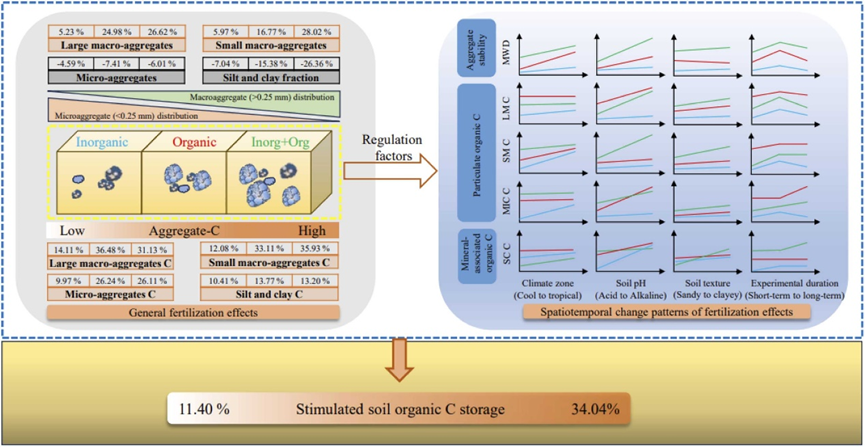

研究表明,施肥显著提高了土壤团聚体的MWD(平均重量直径),大团聚体(> 2 mm)以及小团聚体(0.25 - 2 mm)的含量,分别增加了27.8%,19.8%,17.2%,而微团聚体(0.053 - 0.25 mm)和粉砂黏粒组分(< 0.053 mm)的含量分别降低了6.0%和18.4%。与此同时,施肥显著增加了所有团聚体中碳的浓度。有机肥对土壤碳含量的影响显著大于无机肥,但效应值随着团聚体的减小而变小(从36.5%下降到13.2%)。

不同施肥策略下,主要农艺条件(如气候、土壤性质和试验时间)的变化对土壤团聚体和团聚体碳的影响存在差异。在气候温和、pH值为中碱性以及砂质土壤中,施用有机肥往往比无机肥具有显著的促进效果。有机和无机肥配施在促进土壤固碳方面表现出优越的时空特性。土壤有机碳对施肥的响应,并不总与团聚体的响应一致,但在综合考虑团聚体碳时,这一现象得到了很好的解释。

研究结果强调了在多样化和复杂的农艺条件下,团聚体对土壤碳库贡献的差异性,这对农业碳汇的稳定性具有重要意义。

概念图:平均重量直径(MWD)、大团聚体碳(LMC)、小团聚体碳(SMC)、微团聚体碳(MICC)和粉砂黏粒碳(SCC)。坐标图中的蓝线、红线和绿线分别表示无机肥、有机肥和有机-无机肥

我院2021级博士生林立文为第一作者,陈昊副教授和辛国荣教授为共同通讯作者,中山大学农业与生物技术学院为论文第一署名单位,彭宇涛老师、尹俊慧博士后、郭俊杰助理教授、何春桃副教授和黄晓辰助理教授参与完成该项成果。该项研究得到了国家自然科学基金项目(No. 42007047)、中山大学中央高校基本科研业务费专项资金(23qnpy40)、中山大学河南研究院科研基金(N2021-003)、以及深圳市出站博士后留(来)深科研项目(szbo202207)资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880924004328

初审:陈昊 审核:辛国荣 终审:程月华