辛国荣教授团队在Top期刊Soil Tillage&Research 发表科研新成果

11月11日,我院辛国荣教授团队在农林和土壤科学领域Top期刊Soil Tillage&Research (IF=4.675;中科院分区:Q1)上在线发表了题为 “Effects of Italian ryegrass residues as green manure on soil properties and bacterial communities under an Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.)-rice (Oryza sativa L.) rotation”的研究型论文。该项成果是依托于辛国荣教授团队长期研究的“多花黑麦草-水稻”轮作系统,探讨了该系统轮作中黑麦草作为绿肥的养分缓释特征,并进一步分析了黑麦草对土壤细菌群落结构多样性的影响,以及这一过程中土壤的主要营养物质转化。论文第一作者是2017级博士生何宏斌,辛国荣教授和陈宝明副教授为共同通讯作者。该研究得到公益性行业(农业)科研专项经费项目(20150122-15)及“‘扬帆计划’引进创新创业团队专项(2015YT02H032)”资助。

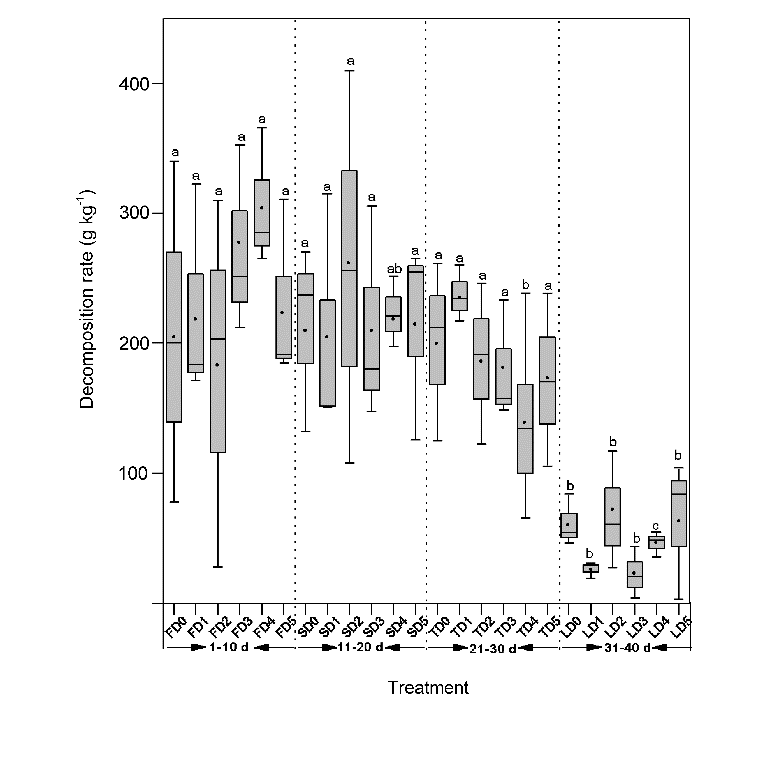

图1 本研究中不同降解时间及施肥量梯度下的黑麦草降解率的变化规律

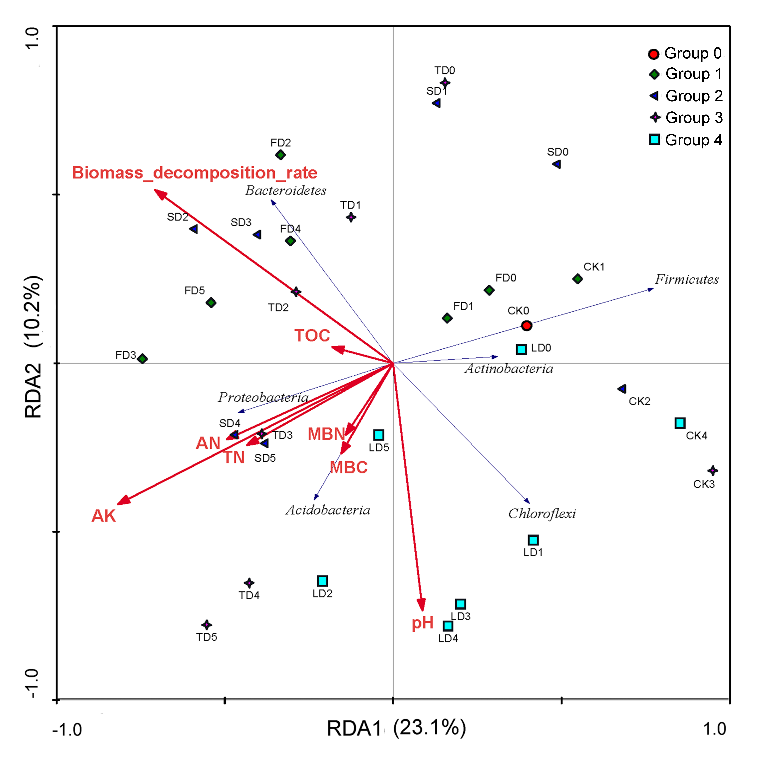

图2 本研究中不同黑麦草处理(组)、土壤性质以及主要细菌群落(门水平)之间的冗余分析

绿肥有望缓解过量施用化肥造成的土壤环境压力,土壤微生物(尤其是细菌群落)在绿肥分解过程中至关重要,然而很少有学者在绿肥施用量、降解时间尺度下对养分释放与细菌群落结构多样性的关系开展研究。本研究依托于“多花黑麦草-水稻”草田轮作系统,利用高通量测序等手段分析了黑麦草绿肥在降解过程中土壤细菌群落和养分释放的动态变化。在40天降解时间下设置6个梯度的黑麦草绿肥,结果表明超过64%的残茬在前30天内降解, 40170–44895 kg ha–1黑麦草绿肥显著增加了土壤氮、钾等养分含量,并显著提高细菌群落结构多样性;其中优势菌群如拟杆菌、酸杆菌等与多数土壤养分含量显著正相关,并有利于后作水稻秧苗的生长。

本研究揭示了潜在的微生物群落结构功能在农业生态系统养分转化中的重要作用。同时,基于IRR系统的绿肥管理措施通过改善水稻细菌群落(结构组成和多样性)以及土壤肥力促进水稻生长,为研究潜在的微生物群落结构功能与有机农业生态系统之间的关系提供了新的视角。

在线文章链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198718308602?dgcid=author