辛国荣教授团队在重金属富集影响土壤有机碳特征及微生物机制研究方面取得新进展

重金属富集在全球陆地生态系统中普遍存在,并对土壤有机碳(SOC)生物地球化学过程有显著影响。但重金属对SOC的影响在量级、方向及其机制上仍然存在争议。此外,红树林生态系统作为世界上固碳潜力最大的生态系统之一,同时遭受不同程度的重金属污染,因此是研究这一课题的理想试验场。

近期,辛国荣教授团队在总结前人工作的基础上,系统阐述了SOC在重金属富集过程中的动态规律(论文1);以深圳福田红树林自然保护区为对象,深入研究了SOC含量和结构随重金属浓度升高的动态变化及微生物机制(论文2)。此外,内生真菌作为SOC固存的重要媒介在近期也备受关注,因此团队也研究了红树植物内生真菌群落在不同红树林生境中的变化特征(论文3)。

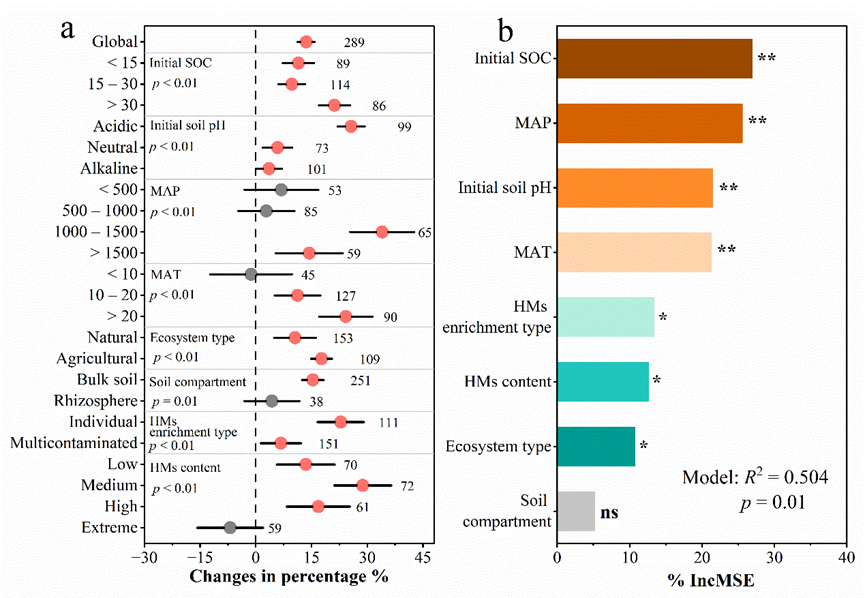

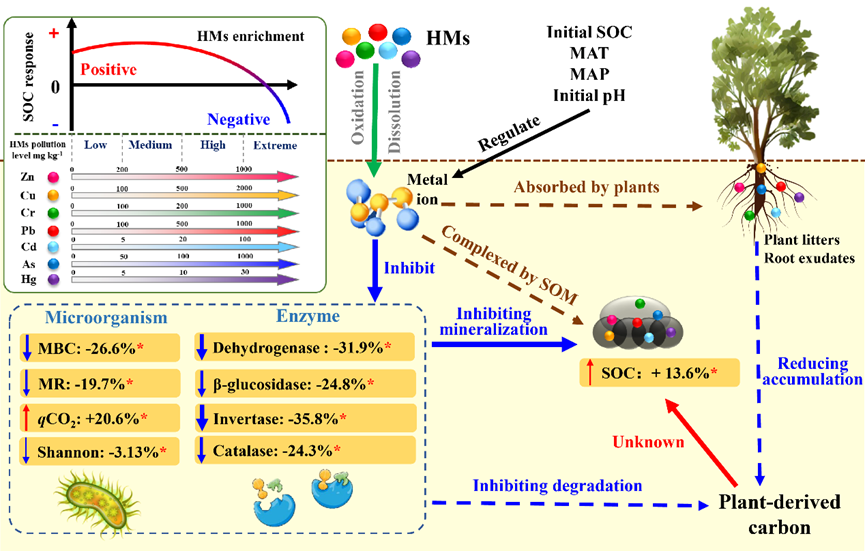

论文1对155篇相关研究进行了全球荟萃分析。研究表明,陆地生态系统中重金属富集与SOC密切相关,而SOC在土壤中的动态变化也主要受制于微生物过程的影响。重金属富集后,SOC含量显著增加13.6%,且主要取决于土壤性质和生境条件,特别是初始SOC含量、年平均降水量、土壤初始pH值和年平均温度(图1)。重金属富集引起的SOC变化与微生物生物量碳和微生物代谢熵的响应呈正相关,与微生物呼吸强度及β-葡萄糖苷酶活性呈负相关。这些结果表明,土壤有机碳储量的增加主要是由于重金属富集对土壤酶和微生物的抑制作用所致(图2)。

图1 土壤有机碳(SOC)对重金属的响应及其影响因素

图2 重金属通过改变酶活性和微生物属性影响SOC的概念图

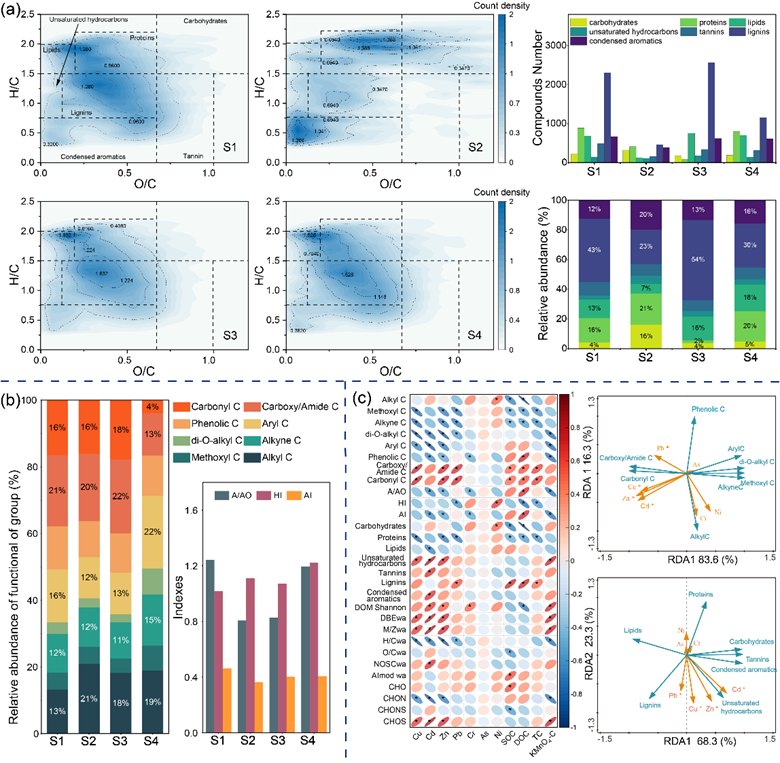

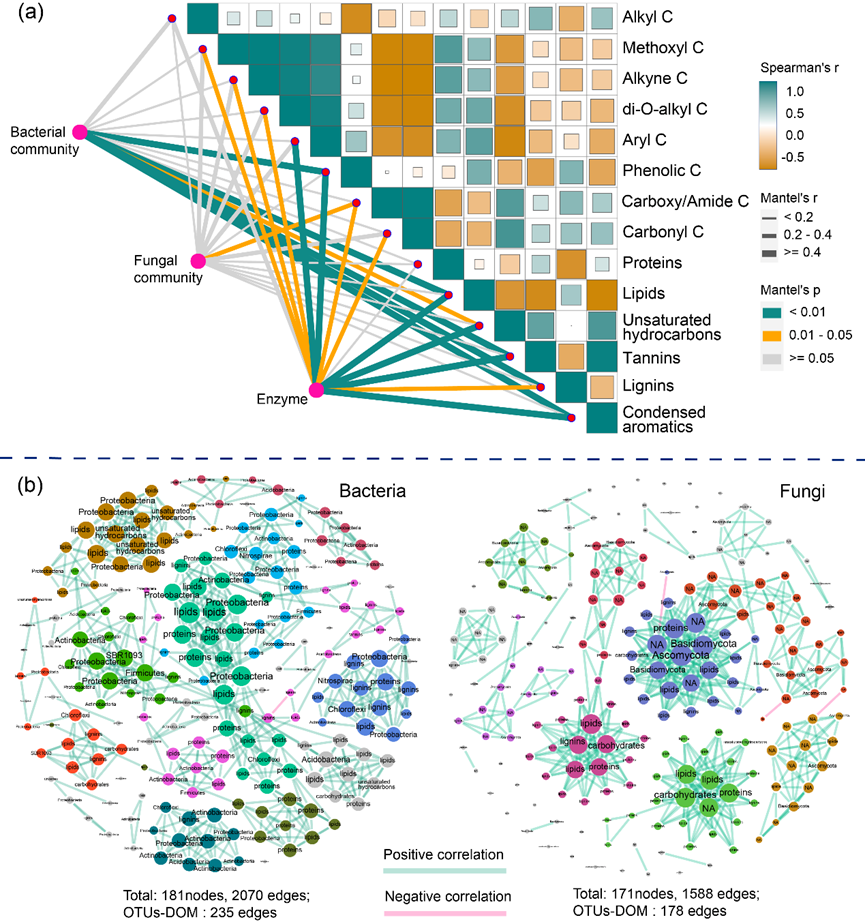

论文2通过深入研究重金属富集后,土壤碳结构特征及其与微生物群落组成的相互作用发现,重金属的增加显著降低了SOC化学结构的稳定性,但显著提高了可溶性有机质(DOM)的稳定性。此外,SOC的化学结构和DOM成分与土壤碳含量密切相关(图3)。重金属对DOM组分的影响更有利于碳的长期储存。微生物群落与SOC和DOM组分相互作用,影响其稳定性。细菌(而不是真菌)对DOM分子组成起主要作用(图4)。这些结果有助于从微生物的角度理解重金属富集对土壤碳含量影响的潜在机制。

图3 SOC和DOM结构及其与土壤有机质的关系

图4 土壤生物因子与碳结构的相互作用

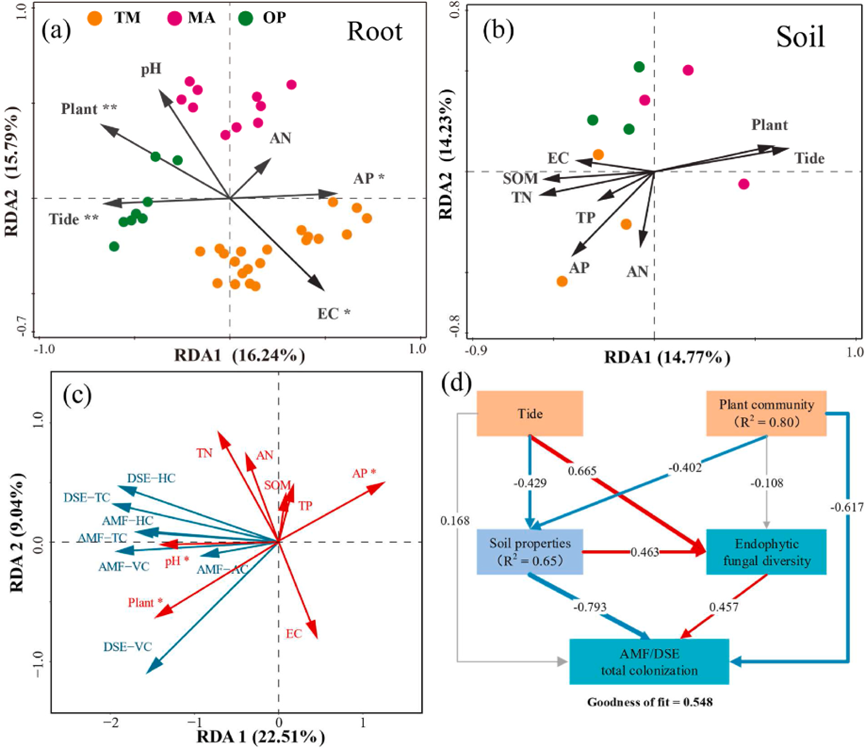

论文3分析了热带红树林中真红树林(TM)、红树林伴生植物(MA)和其他植物(OP)中内生真菌的分布格局。结果表明,在TM、MA和OP中,Lulwoana、Fusarium和Aspergillus分别是优势内生真菌类群。不同潮间带植物群落间内生真菌群落结构存在显著差异,突出了植物介导的内生真菌选择。此外,潮汐和植物种类可能通过改变土壤性质来影响内生真菌群落。丛枝菌根真菌(AMF)和暗隔内生菌(DSE)的定植在MA中较高,可能与土壤pH和有效磷含量的变化有关。系统发育分析表明,Diversisporaceae科和Par1 (Paraglomeraceae)只存在于MA中,而Glome4 (Glomeraceae)和Par2 (Paraglomeraceae)只存在于TM中。这些结果支持了AMF群落在不同潮间带植物群落中的高度变异。该研究强调了潮汐和植物物种在形成红树林内生真菌群落组成中的关键作用,这对红树林生态系统的保护和恢复具有重要意义。

图5 环境条件对真菌的影响

上述研究成果近期分别发表在国际期刊Environment International (IF: 11.8,中科院一区TOP期刊),Journal of Hazardous Materials (IF: 13.6,中科院一区TOP期刊)和Rhizosphere (IF: 3.7;中科院三区)上。中山大学农学院为论文第一完成单位;2020级博士研究生曾凯同学为论文共同第一作者(排第一),辛国荣教授(论文1、2、3)、黄晓辰助理教授(论文2)、郭俊杰助理教授(论文1)、王宇涛副教授(华南师范大学,论文3)为共同通讯作者;何春桃副教授、陈昊副教授、毕业硕士郭健桦、2020级本科生戴传顺参与相关研究工作。以上研究得到国家自然科学基金资助项目和深圳市科技计划共同资助。

论文链接:

论文1:https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108467

论文2:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.133086

论文3:https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100829

(初稿:曾凯;初审:黄晓辰;审核:辛国荣;终审:程月华)