学习祁阳站精神 拓展教研合作空间

10月16 -17日,学院谭金芳院长、程月华书记、姜晓谦副教授、吕乐福老师及研究生陈水清等一行五人,到中国农业科学院祁阳红壤实验站(以下简称“祁阳站”)实地调研学习,并商洽以党建思政共建为抓手,开展教学、科研合作。祁阳站张会民站长、李冬初副站长、党支部黄晶书记、高菊生高级农艺师、王伯仁研究员、蔡泽江副研究员等热情接待了学院一行。

祁阳站位于湖南省衡阳市祁阳县,始建于1960年,我国著名土壤肥料与植物营养学家刘更另院士担任首任站长。60年来,祁阳人勇担国家使命,艰苦奋斗,不懈探求,在红壤改良与培肥、双季稻发展与合理施肥、种草养畜、立体农业开发、生态修复等领域取得了一系列原创性的重大科研突破,取得了5项国家级和27项省部级科研成果,赢得了社会广泛赞誉。2006年,中国农科院党组将祁阳精神凝练为“执著奋斗、求实创新、情系三农、服务人民”,并将其与北大荒精神、南沙精神列为农业部系统“三种精神”。为此,学院直属党支部慕名前来学习调研,希望通过思政共建、科教合作,弘扬“祁阳站精神”,激励学院师生在新时期勇担新使命,为维护国家粮食和推进农业现代化做出贡献。

祁阳站部分成果

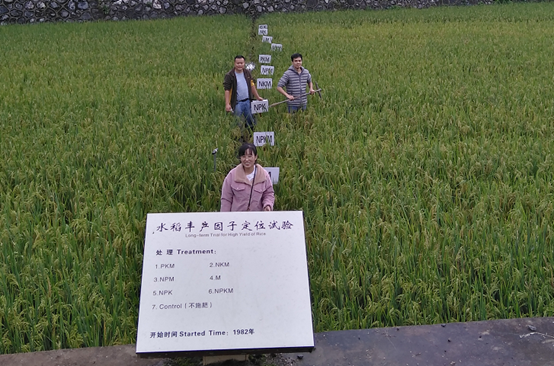

张站长等专家带领学院一行先后拜谒了刘更另院士雕像、建站纪念碑,学习、缅怀祁阳站拓荒奋进的先辈和伟业;冒着细雨参观了祁阳站保存有2万多个土壤样品的储藏室,和长期定位实验点、联网观测场。姜老师等还在专家的引领下,下到试验点实地观摩,与科研人员交流科研体会。

拜谒刘更另院士塑像和祁阳站建站三十五周年纪念碑

参观土壤样品储藏室和长期定位实验点

现场学习观摩结束后,双方进行了座谈交流。张站长介绍了祁阳站60年来围绕国家农业发展的“瓶颈”,几代人坚持不懈攻坚克难的奋斗精神和辉煌业绩,以及近些年的科研重点课题和存在的科研力量不足等问题。程月华书记介绍了中山大学近20年来的快速发展、战略布局,以及农学院的红色基因、辉煌历史,复办现状和发展规划。双方在加深相互了解后,一直认为:双方在红色历史、发展定位、科研理念等方面有着高度契合,祁阳站丰富的土壤样本资源、厚重的科研信息积累,与中大齐备学科体系、农学院快速发展的人才队伍,彼此有着良好的互补合作空间。

张会民站长介绍祁阳站发展情况

程月华书记介绍中大及农学院发展情况

谭院长建议祁阳站进一步整理、完善展示祁阳站精神的史料,进一步提升社会影响力和感召力;双方在人才联合培养、科研合作交流、资源共享互补等方面开展实质性合作。程书记表示祁阳站具有逐梦奋进、诠释不息的宝贵精神传承,为推动我国农业的发展做出了重大贡献;建议通过支部共建、师生思政等活动,共同弘扬、提升祁阳站精神,带动双方合作开展交叉研究和实践教学,开展学生和青年人才联合培养。张站长等领导专家表示,中山大学作为理论基础研究一流的知名高校,复办农科有着先天优势,愿意在科学研究、人才培养与教研基地建设等方面开展深入合作与交流;赞同学院领导的建议和设想,随后会具体协商,扎实推进。李冬初副站长、黄晶书记、高菊生高级农艺师、王伯仁研究员、蔡泽江副研究员,姜晓谦副教授、吕乐福博士等分别就日后开展合作的意向和方式,进行了坦诚而积极的交流。

座谈会场

姜晓谦副教授等田间调查学习

[延伸阅读]

红壤是我国南方14省(区)的主要土壤类型,总面积约218万平方公里,占国土面积的22.7%,而粮食产量占全国粮食总产量的44.5%,是我国粮食和经济作物的重要基地。长期以来,红壤肥力退化,丘陵坡地水土流失严重,季节性干旱时有发生,改良的任务艰巨,开发利用的潜力巨大,对于我国的粮食安全与生态安全具有极其重要的地位。

60年前,中国农科院的一批热血青年,响应祖国的号召,远离首都北京和故土亲人,毅然来到湖南祁阳安营扎寨,和当地的农民同吃同住,在农业生产第一线从事科学研究、示范与推广。一代又一代的科技工作者坚守红壤、扎根农村,艰苦奋斗,勇于创新,突出的成绩得到了社会广泛赞誉。目前,祁阳站立足于土壤学和农田生态学,深入研究红壤肥力演变与培育、红壤改良、土壤养分管理、区域治理与生态建设及管理,致力于打造 “中国的洛桑”。

(初审:刘兴基 审核:辛国荣 终审:程月华)