【绿野】贯彻十九届五中全会方略,弘扬“祁阳站精神”(上)

编者按:1960年春,中国农科院的一批热血青年,为了解决我国红壤贫瘠、低产的难题,响应党中央的号召,毅然告别首都和亲人,来到潇湘之滨,在偏远的祁阳县官山坪安营建站,开辟红壤研究新领域……六十年来,四代科技工作者求真务实、传承探索,取得一系列原创性科研成果,攻克了红壤农田长期低产的难题,使曾被美国土壤权威预测为“红色沙漠”的红壤大地成为我国重要的商品粮基地,当初简陋的工作站也已经变成“国家农业绿色长期固定监测站”,随之磨砺出了被农业部命名为我国农业“三种精神”之一的“祁阳站精神”。

为了进一步学习贯彻党的十九届五中全会精神,加快推进乡村振兴和农业现代化,振奋精神,凝心聚力,顺利启动“十四五”建设,11月23日,农学院直属党支部组织了“祁阳站精神”报告会系列党日活动。学院邀请中国农科院祁阳红壤实验站和中国热带农科院南亚热带作物研究所的有关领导、专家,和学院师生一道参加了本次系列活动。活动包括“祁阳站精神”报告会、“高校.院所.台站”青年科技工作者学术研讨会、三方科教合作交流座谈会三部分,旨在以党建学习促进科教,推动共赢发展,并得到与会领导、专家和师生们的一致认同和好评。

在“祁阳站精神“报告会上,中国农科院祁阳红壤实验站站长张会民,副站长文石林、李冬初,工会主席高菊生、研究员张伯仁等作为嘉宾出席,中国热带农科院南亚热带作物研究所的有关领导、专家,和农学院师生近170人参加。

报告会开始时,程月华书记介绍了“祁阳站精神”的由来,并指出:党的十九届五中全会提出了“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”的重要方略,在即将开启“十四五”建设的新起点,我们学习并发扬执着奋斗、求实创新、情系三农、服务人民的“祁阳站精神”,具有浓重而鲜明的现实意义。“祁阳站精神”是我国农业科学家的精神丰碑,也将与北大荒、南沙精神一起,成为我们复兴农学院、建设新农科的精神动力,传承弘扬、续写新篇。接着,大家一起观看了祁阳站建站60周年宣传片《红壤丰碑》,共同学习、感受“祁阳站”精神。

程月华书记主持会议

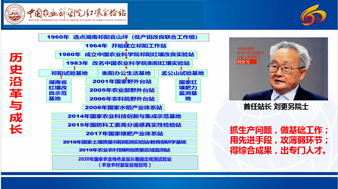

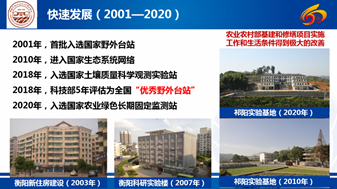

张会民站长首先做了题为《60年来祁阳站的科技创新》的报告,概要介绍了祁阳站艰苦奋斗的创业史,展示了观测平台、科研创新、人才培养、科技资源及信息化建设、社会服务等方面的创新成就和丰硕成果,生动诠释了“祁阳站精神”的丰富内涵,展望了未来的发展蓝图。

张会民站长作报告

在报告的最后,张站长别出新意地向大家展示祁阳站一线科研工作者的孩子们在实验站红土地上的生活照片。天真的孩子们有的笑容绽放,有的若有所思,肩负着祁阳站人的希望,在红壤沃土上茁壮成长。

黄晶书记作报告

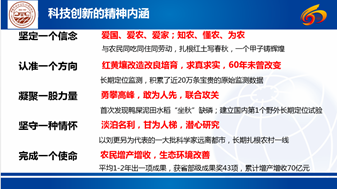

接着,黄晶书记以《大地情怀——科学家精神的传承》为题,结合个人投身红壤研究的工作感悟,讲述了以第一任站长刘更另院士为代表的三代祁阳站人爱国爱农爱家、知农懂农为农的炽热情怀,敢为人先、勇攀高峰,淡泊名利、甘为人梯的科学家精神,以及年青一代科技工作者“抓生产问题、做基础研究,用先进手段、攻薄弱环节”,传承“祁阳站精神”的新作为。最后,黄书记鼓励农学院的青年学子要不忘初心,从生产中来,到生产中去,把论文写在祖国的大地上,让青春绽放在党和人民最需要的地方。

在听完张站长和黄书记的报告后,大家纷纷被祁阳站人“绿了红土地,白了少年头”的执着奋斗、忘我奉献精神深深感动,为他们以敢为人先、联合攻关的创新,打破美国土壤权威“红色沙漠”的预言而骄傲。南亚所陈佳瑛副所长、农学院姜晓谦副教授分别发言,共勉大家学习和发扬“祁阳站精神”,增强使命感,为解决“三农”难题贡献力量。

陈佳瑛副所长、姜晓谦副教授分享感言

2020级硕士生陈水清同学结合自己曾到祁阳站实地调研的经历,表达了对祁阳站科研工作人员的敬仰之情。2020级本科生王梓杰同学以新生的视角,表达了作为新时代新农科学子,发扬“祁阳站精神”,树立为建设现代化农业强国奋斗的决心和信心。

陈水清、王梓杰同学分享感言

会场

(初审:刘兴基 审核:辛国荣 终审:程月华)