三千年的守望,几代人的赓续 ——寻访农学院早期办学的杰出校友陈兴琰先生

7月19日,怀着敬慕的心情,在学校挂职干部、凤庆县张哲副县长的支持和陪同下,学院党委书记程月华、教工第一党支部书记陈昊、副教授朱冠恒、青禾科技社团指导教师李晓云,会同合作企业武大绿洲生物技术公司董事长林春鸿、研发中心执行主任陈娇,参观了凤庆滇红茶博物馆,拜访了原馆长杨明柱先生,寻访农学院早期办学的杰出校友、“现代中国十大茶学教育家“之一陈兴琰先生,并驱车深山探访了目前世界上树龄最大的“锦绣茶尊“。7月20日,农学院一行深入凤庆县红塘村,进行有机茶园示范基地建设调研与茶树种植技术指导,赓续陈兴琰先生等老一辈茶学家对滇红茶的不舍追求。

云南边陲的凤庆县地理优势独特,种茶制茶的历史悠久。曾在徐霞客的游记中留下浓墨重彩的一笔,称赞“茶味甚佳”。80多年前,一批热血爱国青年遍访凤庆茶山、潜心研制、执着推广,终于研制出滇红茶,出口创外汇支援抗日战争,被称作“抗战之茶”。自此,滇红茶名冠“中国四大红茶”之列,远销欧洲颇受好评,并被指定为国家外事礼茶,香飘华夏、走向世界。位居云南边陲的凤庆县,也由此荣赝 “世界滇红之乡” 的美誉。这其中,中山大学农学院早期办学时的杰出校友陈兴琰功不可没。拂去历史的尘埃,陈兴琰校友与滇红茶的发展有哪些渊源?

凤庆滇红茶博物馆

老一辈中大农学人的贡献

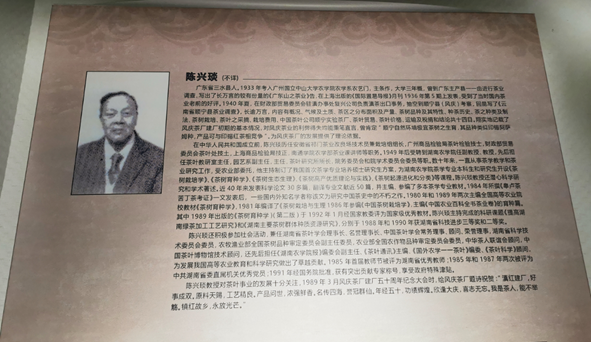

陈兴琰先生1911年10月出生于广东省三水县(现三水市)西南镇杨梅圩旧西村的一个华侨家庭,父亲陈晓川思想开明,千方百计送子读书。陈兴琰1918年在西南镇私立学校接受启蒙教育,1927年考取广东省立广雅中学。

随着知识的增长和视野的拓展,陈兴琰少年时便立志献身农业,科学报国。1933年,他以优异成绩考取国立中山大学农学院农学系农艺门(现称为专业)本科学习,主修茶作学。大三时,他不畏艰辛,到广东茶叶主产县进行调研,洋洋洒洒写下了长逾万字、颇有分量的《广东山之茶叶》报告,发表于上海出版的《国际贸易导报》月刊,得到茶叶界专家的好评。1937年,陈兴琰顺利获得农学学士学位,开启了与茶学不解之缘的职业生涯。

陈兴琰大学毕业后,赴安徽省祁门茶叶改良场任技术员兼栽培组组长;1940年夏,由我国现代茶业的奠基人、时任财政部贸易委员会茶叶处长,中国茶叶公司协理的吴觉农先生推介,在财政部贸易委员会驻滇办事处复兴公司,负责茶叶生产技术训练班的教学和云南的茶叶出口事务。期间,他抽空到顺宁县(现凤庆县)考察,撰写了《云南省顺宁县茶叶调查》,涵盖气候、土壤、茶区分布与产量、茶树品种、制法、栽培、经贸情况等,详实记载了凤庆茶厂建厂初期的基本情况,并秉笔直言凤庆茶业的利弊得失,肯定“顺宁自然环境极宜茶树之生育,其品种类似印锡阿萨姆种,产品可与印锡红茶相竞争”,为凤庆茶厂的发展乃至云南茶业的雄起奠定了理论基础。

陈兴琰教授及其著作

抗战时期,陈兴琰为了支持抗战,又对中国茶叶公司顺宁实验茶厂进行了极为详细的调研,并与顺宁实验茶厂首任厂长冯绍裘先生等多方深入商讨,不断改进滇红茶生产工艺,提升产量与品质,为滇红茶叶出口创汇做出了重大贡献。此后,滇红茶作为“中国四大红茶”之一,并被世人称为“茶之味精”,不断扩大对前苏联以及欧洲国家出口,为新中国建设和乡村振兴作出了巨大贡献。其中,滇红金芽曾以每磅500便士的高价,创国际茶史新高。1961年,滇红特级工夫茶被指定为国家外事礼茶。正如凤庆滇红茶博物馆原馆长杨明柱先生所言,陈兴琰先生作为凤庆茶叶实现实业报国和实业救国的助推者和见证人,堪称凤庆滇红茶的伯乐之一,是凤庆滇红茶扬名四海的奠基人。

1940年顺宁实验茶厂全体员工合影(转自网络)

再现茶马古道情形的雕塑

新中国成立后,陈兴琰先生调任湖南农学院工作,长期不辍地坚持茶学研究,并于1983年光荣地加入了中国共产党,实现了他多年来的夙愿。他提出了云南系茶树原产地中心及茶组演化变异中心等理论,揭开了中国皋卢(苦丁)茶之谜,在茶树育种、茶树原产地研究,以及皋卢茶研究和开发等方面成果卓著,为中国茶树育种和茶学教育工作作出重要贡献。陈先生是湖南省茶学学科的主要创始人和学科带头人,曾主持我国茶学专业培养硕士研究生方案;兼任中国茶叶学会常务理事、顾问,农业部全国茶树品种审定委员会副主任委员、《茶叶通讯》主编等多项社会职务,被誉为“现代中国十大茶学教育家“之一;2001年12月18日病逝于长沙。

纪念陈兴琰先生的展板

被誉为“中国茶学第一人”、“普洱茶之父”的张宏达教授,1939年于中山大学生物系毕业后留校任教,曾两度在中山大学农学院的农林植物研究所工作。1981年,张教授到凤庆进行植物茶叶类的考察时发现了五柱茶,此后将其详情载入了《中国植物志》,使凤庆的野生茶树品种登上了中国植物大典的宝库。这也是中山大学对凤庆茶叶产业化的一个重大贡献。此后,在张宏达教授的引导和影响下,他的学生、中山大学生命科学学院叶创新教授曾两次到凤庆进行茶叶考察,并对古茶树作了较为详实的研究。在他们的助推下,广东省清远市的英德成为了凤庆茶种的第二故乡,引用滇红茶的制作方法创制了中国南方著名 “英德红茶”品牌。

凤庆滇红茶博物馆原馆长杨明柱先生(左二)介绍陈兴琰校友事迹

学习陈兴琰校友展板事迹

滇红茶博物馆留念(左四:杨明柱先生,右四:张哲副县长,)

新一代中大农学人的赓续

当天中午,学院一行离开滇红茶博物馆后,随即赶往凤庆县小湾镇锦绣村香竹箐村,探访 “锦绣茶尊”。这棵古茶树生长在海拔2245米的高山深处,据北京市农展馆馆长王广志先生以同位素方法,推断其树超过3200年;中山大学植物学博士叶创新亦对其进行研究,结论一致。经过国内外茶叶专家鉴定,这是世界上发现的最古老最粗大的栽培型茶树,目前仍然枝繁叶茂,堪称奇观。

3200年树龄的“锦绣茶尊”

学院一行在同当地负责人交流时,建议在保护好珍贵的古树茶树的同时,逐步完善滇红茶文化的宣传与科普设施,使慕名而来的游客不仅有对茶尊的感性了解,更有对博大精深茶文化的沉浸式学习,增强民族的文化自信,成为滇红茶的守护者、传承者和建设者。武大绿洲公司的林春鸿董事长还将公司首席顾问、茶学专家陈宗懋院士,向当地负责人做了推介,表达了合作做好古树保护的愿望。

学院一行探访“锦绣茶尊”

第二天(7月20日),学院一行对拟建设有机茶园的红塘村实地调研。林春鸿董事长结合武大绿洲公司的成功案例,给出了面源污染治理、有机肥料施用等系统的指导意见;程书记建议村干部借助中山大学农学、地理科学与规划等相关学院的专业优势,制定综合性、全方位的建设方案,科学合理、平稳长效地建设有机茶园示范基地,逐步有序推广。随后,在中山大学挂职干部、驻红塘村张良友书记的安排下,学院一行在村委会会议室举办了有机茶园科普讲座交流。陈娇主任介绍了有机茶园病虫害绿色防控实用技术,朱冠恒副教授针对茶树的天牛虫害给出了简便易行的绿色防控方法。学院一行深入浅出的技术讲座,不仅得到了村干部的高度重视,而且引发了村民们的互动交流。

陈娇主任讲座

朱冠恒副教授交流

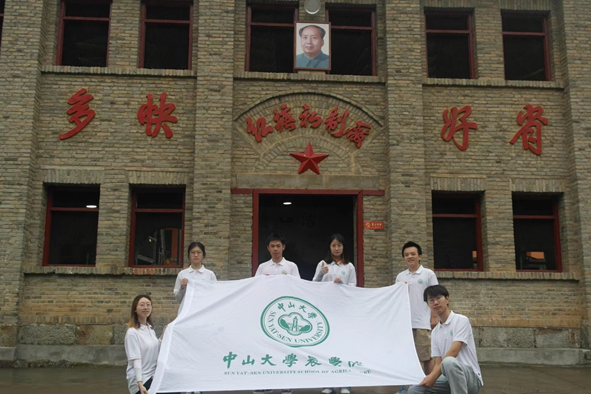

此前,农学院赴红塘村开展 “三下乡”社会实践活动的6位同学在村干部的带领和茶农的指导下,进行了采茶劳动,参观了作为凤庆茶厂下辖的初制所之一红塘村大摆田茶厂。同学们学习了采茶、制茶主要工艺和悠久的种茶历史,进行了茶产品带货直播,理解了茶树作为当地农民主要收入的“摇钱树”地位,更是对茶厂员工制好茶、助抗战、建国家的爱国精神和工匠精神而深受感动。

同学们参加采茶劳动

同学们参观红塘村大摆田茶厂

三天紧张的校友寻访和茶园调研活动,给师生们带来了充实的收获,也留下了深深的眷恋。 这次活动培养了同学们的核心能力——学习力、思想力和行动力,也增强了老师们和企业专家们服务“三农”的自觉和信心。大家不仅学习了前辈校友挖掘和推广茶资源、实业报国的情怀,而且感悟到了在中国茶百年复兴的历程中,国运兴、茶运兴的深刻内涵,要以陈兴琰等老一辈茶人为榜样,牢固树立终身服务国家社会,产业报国的宏愿。

临别时,程月华书记表示复办后的农学院师生今后会通过支部共建、师生“三下乡”、科技小院等形式,继续倾力为地方发展有机茶业做好科技服务。林春鸿董事长表示,武大绿洲公司会与农学院密切合作,发挥在有机肥料、环境污染治理等方面的技术优势,为推进红塘村有机茶园建设乃至云南省的乡村振兴做出应有贡献。

中大农学人与滇红茶的故事正在延续,未来可期!

(初稿:李晓云 陈昊 初审:刘兴基 审核:胡罡 终审:程月华)