服务国家 事业至上 —— 农学院顺利完成国家“三普”广东试点外业采样

2022年1月29日,国务院下达了关于开展第三次全国土壤普查(简称“三普”)的通知。农学院积极响应国家号召,组织相关学科背景的教师和研究生,经过遴选顺利入围了广东省“三普”技术支撑队伍。根据广东省的统一安排,7月29日-8月11日,农学院15名师生和生态学院2名师生组成的“三普”小分队,分为4组,奔赴茂名市高州市开展“三普”试点外业采样工作。大家秉承“服务国家,事业至上”的精神,顶着烈日酷暑、忍受蚊虫叮咬,翻山越岭、保质保量地完成了高州市184个点的土壤采样工作,在广东省9支队伍中第一个完成外业采样,得到广东省农业农村厅的充分肯定和同行专家的好评,并为全省做了中大“三普”工作经验分享。

中大“三普”人员与农业农村厅领导彭琳处长(中排右三)合影

提高认识,严格培训

第三次全国土壤普查是一次重要的国情国力调查,有助于全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。为确保科学严谨地完成这一任务,谭金芳院长作为技术指导,学院党委委员、农业资源利用教研室副主任姜晓谦副教授作为领队,带领小分队队员们在出发前认真参加国家和省级的培训,熟悉终端操作,强化野外采样流程及操作规范。

7月29日下午,小分队到达高州平山镇后,不顾一天的舟车劳顿,立即在第一个采样点组织了现场学习培训。谭金芳教授和四个小组长等老师们一起示范采集土壤样品的具体操作流程,以及取样重量、装袋存放、标签张贴、APP记录等要求,确立了中大“三普”外业采样标准和规范。

培训学习、动员部署

现场示范

因地制宜,科学运作

7月30日上午,四个小组参加了广东省“三普”试点外业调查采样启动仪式后,便分别前往各镇开始采样。然而,采样现实与计划部署是有很大差距的。第一天的采样各队便遇到了许多棘手的问题。比如,因为山地导航仪不能准确地规划好路线,到山区便给出“两点一线”的路线图,队员们要多花费半个甚至两个小时,走了很多没有路的山路才找到采样点;因为终端设备性能不够稳定,在采样点存储的数据无法提交等。为了及时解决出现的问题,姜晓谦队长组织大家每天进行内部研讨交流,相互学习借鉴,不断完善进步:规范化操作,固定标准流程,保持高标准、高效率、高质量;重视底图作用,结合当地人员建议,认真规划可行线路,减少寻找样点的时间;提前规划采样顺序,先把水田采完以抢农时,避免淹水后无法采样等。这些有效措施,为小分队顺利完成外业采样工作奠定了基础。

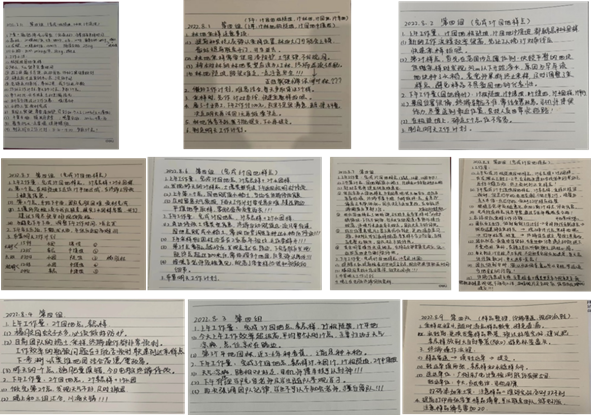

采样笔记

小分队经过实践,逐步摸索出了一套行之有效的“作战模式”,即带队的两位老师一人负责现场技术指导与质量把关,一人负责终端操作;两位学生协助老师样品采集与装袋;农技人员负责与各村委会及当地居民沟通,现场讲解种植历史、施肥方式、产量等情况;司机师傅配合样点定位及路线导航,临聘的当地农工负责挖土坑毛坯;学院平台建设中心副主任、小分队质控负责人吕乐福博士对采样小组填报的样点信息严格把关,及时给出精准建议。这种分工明确、协调配合的采样模式,有效提高了采样效率和质量。随后,各组每天完成的采样点从初期两三个增加到六七个。

队员们基层调查

攻坚克难,确保质量

为保障这次采样任务顺利完成,谭金芳教授身先士卒,和大家一起爬过了高州市平山镇最高的山,翻过了最陡的坡,始终严格程序、规范操作,成为采样队的教科书。陈昊、柳淑蓉老师带领的一组,天黑了仍坚持留在采样点,待终端设备保存的信息无误后才收工下山;姜晓谦、张晨成老师带领的二组,为了确保在地势陡峭的电子围栏内采样,一路翻山越岭,鞋子都磨坏了两双;张晓艳博士带领的三组采样途中突遇暴雨,大家毫不犹豫地将蛇皮袋盖在土壤样品上避免被淋湿,而大家都被淋成落汤鸡;袁超磊与孙宇晴老师带领的四组中午躺在镇政府办公室的椅子上休息,只为确保有足够的时间采样。

8月4号,高州天气进入连续降雨模式。队员们争分夺秒与天气赛跑,放弃午休,加快采样进度。下雨导致采样车在路面打滑,陈景光老师带领学生们合力将车从泥潭推出,大家满身泥浆相视而笑。队员们严谨认真、乐观向上的工作态度,感染了当地农技人员、村干部和司机师傅等。他们除了做好本职工作之外,还主动帮助咨询路线、挖坑采样,都以能够为国家“三普”出一份力而自豪。

外业采样仅是“三普”工作的一部分,后面还有很多工作在等待。经过外业采样的洗礼,师生们进一步坚定了为国家“三农”发展服务和为农业现代化奋斗的信心。相信在全国“三普”工作收官时,中大农学院师生一定会交出一份党和国家满意的答卷。

(文稿:刘仲旺 初审:姜晓谦 审核:谭金芳 终审:程月华)