【主题教育】农学院师生学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生回信精神

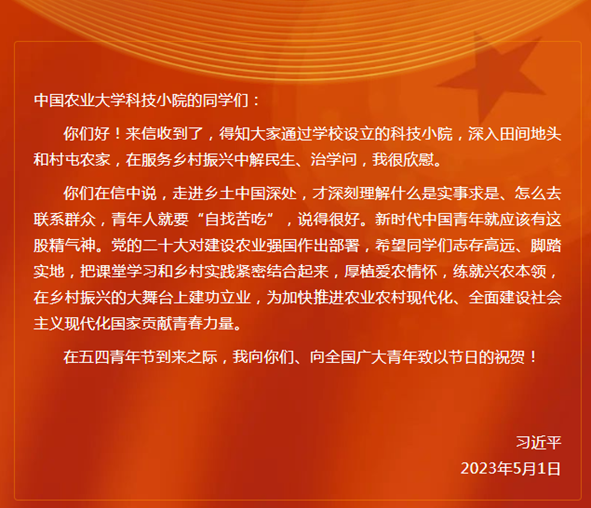

今年“五四”青年节前夕,习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信,提出殷切期望:“志存高远、脚踏实地,把课堂学习和乡村实践紧密结合起来,厚植爱农情怀,练就兴农本领,在乡村振兴的大舞台上建功立业,为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。”习近平总书记的回信给正在云南洱海建设首个“科技小院”的中大农学院师生带来了极大的精神鼓舞,大家在节日期间认真学习、热烈讨论习近平总书记的回信精神。

对此,一周前刚从云南大理协助落实学院“科技小院”选址的学院党委程月华书记和“科技小院”负责人陈昊副教授,倍感振奋。

程书记表示,“科技小院”是涉农院校立足我国国情、农情和校情,面向地方经济发展需求而探索出的卓有成效的育人模式。农学院肩负“为党育人,为国育才”和“知农爱农,兴农强国”的使命,将结合专业硕士生的培养和科教文化“三下乡”服务,积极践行“科技小院”的育人模式,引导师生把论文写在祖国的大地上,为农业强国建设作应有的贡献。

陈昊老师认为,本次习总书记的回信为学院持续推动科技小院发展指明了方向,鼓舞了士气。我们将以习近平总书记回信为镜鉴,以所有“科技小院”前辈为榜样,以专业研究生培养为主要依托,在服务国家乡村振兴工作中展现出中山大学农学院“科技小院”的风采。

学院绿色防控教研室副主任、“乡村振兴工作站”站长周潇峰副教授感慨地表示,作为中国农大的校友,对习近平总书记的回信深感自豪并备受鼓舞,希望学弟学妹们将“农大人”的宝贵精神传承下去,在“科技小院”中做出一番大事业;作为一名高校教师,我定会以培养知农爱农、有责任有担当的年轻学子为己任,鼓励他们深入农业生产的第一线,发现并解决实际问题,为国家的乡村振兴奉献自己的力量;作为农业科技工作者,我进一步坚定了“把论文写在祖国大地上”的信心和决心,要紧跟时代步伐,不断学习与创新,实现科研的高质量内涵式发展。

与此同时,同学们在党员同学的带动下,以多种形式学习领会习近平总书记的回信精神,并纷纷表达了不辜负习近平总书记对涉农院校学院同学们的殷切希望,勤于学习、勇于实践,努力成为新时代“懂农业、爱农村、爱农民”的创新型人才,服务“三农”,建设国家(同学们的感悟发言摘要附后)。

学院自启动复办以来,始终关注全国农林院校“科技小院”建设进展。2021年以来,学院根据习近平总书记“一定要把洱海保护好”的指示精神,联手合作企业武大绿洲生物技术公司,党政领导先后四次赴大理洱海流域国家农业绿色发展研究院,调研学习由中国农大张福锁院士牵头的古生村“科技小院”工作。学院根据团队特色科研领域与地方综合治理需求,经过论证逐步形成了在那里共建“绿色防控科技小院”(暂定名)的构想。

学院一行与武大绿洲公司林春鸿董事长(左三)在习近平总书记考察大理纪念碑处留念

学院与武大绿洲公司一行到中国农大大理“科技小院”调研学习(中间者为张福锁院士)

2022年9月22日,学院在“庆丰收、迎盛会”的丰收节庆祝大会,谭金芳院长与武大绿洲有限公司林春鸿董事长分别代表两单位,签署了在云南大理古生村共建“绿色防控科技小院”的协议,共同致力于保护生物多样性、实现病媒生物绿色防控、建设有机茶园、改良金丝皇菊,助力产业振兴和人才振兴等方面的合作。

谭金芳院长与林春鸿董事长签署协议

此后,学院加紧推进“科技小院”建设,组建了由谭金芳院长和林春鸿董事长任组长的领导工作小组,拟于今年暑期正式启动,助力当地生态综合治理,并推动学院资源利用与绿色防控专业硕士生的培养。

【同学们的心声】

2021级生态学专业博士生林立文:

习近平总书记曾指出,中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才。我们除了学好专业知识本领,将自己的所学应用到实践中也很重要。只有把个人理想追求融入党和国家事业之中,个人的一生才更加精彩。我们要坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,让青春在建设农业农村现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

2022级植物保护专业硕士生李华洪:

习近平总书记的回信,充分肯定了大学生深入田间地头、走进乡土中国开展的研学实践。我深切领悟到爱农、务农、兴农的力量,乡村振兴和加快农业农村现代化对祖国建设的推动。我将铭记习近平总书记的嘱托,厚植爱农情怀,练就兴农本领,为乡村振兴贡献力量,扎根祖国大地,实现自己的人生价值。

2022级植物保护专业硕士生黄上欢:

行远自迩,笃行不怠。我们要切实履行所学、不倦不怠,将小我融入国家,将所学运用到实处。我们要深刻理解习近平总书记回信中年轻人要“自找苦吃”的深刻蕴意。科研是一项艰辛的工作,需要付出大量的时间和精力,经历无数的挫折和失败。只有敢于“自讨苦吃”,才能在不断攻坚克难,最终取得成功。

2022级生态学专业博士生曹孟岩:

我们青年人要实事求是,走进乡土中国深处,紧密联系群众,联系实际。在乡村振兴进程中,我们要以农业生态低碳发展为持续动力,实现可持续发展,实现农业生产、乡村生态、农民生活的良性循环,让生态农业成为乡村振兴的亮点,走中国特色社会主义生态文明建设的道路。

2022级生态学专业硕士生靳程:

通过学习习近平总书记的回信,我更加清楚地认识到我们所肩负的强农兴农责任和使命。我们要走进农村、走近农民,自觉培养对农业农村农民的深厚感情,坚定投身农业科技研究的决心和信心,刻苦学习专业知识,扎实提升科研能力,用真才实学助力农民增收和乡村振兴,积极推动中国农业农村现代化进程。

2022级生态学专业硕士生马佳妮:

习近平总书记的回信,不仅充分肯定了涉农院校青年学子服务农业农村现代化建设的决心和行动,而且指明了新时代青年成长成才的方向。我们要把书本知识和乡村实践紧密结合起来,推动落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,以实际行动助力提升我国农业科技水平,为推进乡村全面振兴作出应有的贡献。

2022级生态学专业硕士生韩璟珩:

习近平总书记的回信体现了国家对农学科研的重视,将研究成果及时分享给农业是我们的责任。我们的科研工作要考虑实际意义,研究解决农业农村发展中的实际问题。在科学快速发展的今天,交叉学科可以为农学发展提供一条新颖有效的道路,运用其他学科的技术服务农学的检测、评估、创新。我深感责任在肩、任重道远。我将无惧困难,努力学习,增强才干,服务“三农”,回馈社会。

2020级植物保护专业硕士生张泽源:

习近平总书记在回信中提到,走进乡土中国深处,才深刻理解什么是实事求是、怎么去联系群众,青年人就要“自找苦吃”。作为一名中共党员、一名农科学子,我深知我们必须自觉担当起建设国家农业现代化的使命。越能吃苦,离土地、离农民就越近,就越能发现农业生产中存在的问题,就越能在“自找苦吃”中收获价值感。因此,我将更加踏实学习掌握专业本领,积极投身乡村志愿服务,将来为国家的农业现代化贡献自己的一份力量。

2020级生态学专业博士生曾凯:

作为农科学生,我们要牢记习近平总书记的殷切期望,把握时代的脉搏,跟上发展的源流,迎接变革的挑战,积极投入前沿农业科技研发和应用研究,为我国农业发展提供有力的科技支撑,为加快农业农村现代化和全面推进乡村振兴贡献青年力量。

2020级生态学专业博士生项瑶:

习近平总书记的回信,饱含着对青年学生特别是涉农学子的殷切期望。我们将牢记习近平总书记“厚植爱农情怀,练就兴农本领”的嘱托,以青年的热情,在田埂上书写青春故事;把课堂和实验室搬到乡野中去,从带去科技到全面改变乡村,在实践奋斗中展现青春风采。

2020级生态学专业硕士生付海云:

在全面推进乡村振兴、坚持农业农村优先发展的国家战略大背景下,我们清晰地认识到肩负的使命。农业兴,粮食足,则国强,则民安。我们要以袁隆平先生为榜样,把根扎在试验田里,把心用在科技创新上,用青春与汗水把最好的论文写在田间地头,守护好国家的粮食安全,为国家种业科技自立自强多做贡献。

2020级植物保护专业硕士生张玉容:

学习了习近平总书记的回信,我备受鼓舞。很多时候,我们囿学于一室之内,而忽视了扎根于大地的切身实践,这不利于我们将知识学习转化为兴农本领。立足“科技小院”,可以使我们志存高远并脚踏实地,在实践中服务农民、推动乡村振兴,将论文写在祖国大地上,为农业农村现代化建设贡献我们的力量。

2021级农学专业本科生刘铸乐:

通过学习习近平总书记给中国农大科技小院同学们的回信,我深刻认识到我们青年人需要“自找苦吃”,勇挑重担,勇于实践。因此,我将努力把日常所学融入到科研创新和农业实际生产,把论文写在祖国大地上,写在希望的田野上!

【延伸阅读】

现代农业“科技小院”是由中国农业大学资源与环境学院于2009年创立的,特色是高校与科技企业合作,导师带领研究生长期驻守在农业生产一线,让学生在完成理论知识学习的基础上,重点研究解决农业农村生产实践中的实际问题,零距离、零门槛、零时差和零费用地服务农户及生产组织,以实现作物高产和资源高效,把论文写在乡间地头,探索现代农业可持续发展之路。

这种集人才培养、科技创新、社会服务于一体的培养模式,已由许多农林院校在全国推广,并形成网络,实现了教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务的紧密结合,辐射带动全国涉农高校深化研究生培养模式改革。截至目前,全国已建立科技小院1048家,覆盖31个省(直辖市、自治区),技术服务覆盖农林牧渔业的59类产业。2022年,教育部、农业农村部、中国科协三部门发布《关于推广科技小院研究生培养模式 助力乡村人才振兴的通知》,支持68个培养单位建设780个科技小院。“科技小院”模式还走出国门,推广到老挝和非洲8个国家。

(初审:刘兴基 审核:胡罡 终审:程月华)