Nature Plants等 | 谢鹏课题组合作揭示高粱种子“双胞胎”形成机制

近日,我院谢鹏副教授课题组和中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗课题组联合在《Nature Plants》(中科院一区TOP,IF 15.8)发表了题为“Chromosomal Inversion at the DG1 Promoter Drives Double-Grain Spikelets and Enhances Grain Yield in Sorghum”的研究论文。同时,在《Journal of Integrative Plant Biology》(中科院一区TOP,IF 9.9)杂志上发表了题为“Natural variations in Multi-Grain Spikelet 1 enhance grain number in sorghum”的研究论文。两项研究工作全面解析了高粱 “双胞胎”种子产生的近百年未解之谜。

小穗作为禾本科作物花序特有的结构单元,由数目不等的小花组成,不仅影响了作物的生殖能力,更是决定籽粒产量的关键因素。复粒小穗现象在禾本科作物中普遍存在,表现为一个小穗能产生两枚或两枚以上的种子,因而极大地提高作物的穗粒数和产量。早有学者发现高粱双胞胎(双粒种子)小穗性状能使穗粒数增加超过50%,然而其背后的遗传基础未知长达近百年。

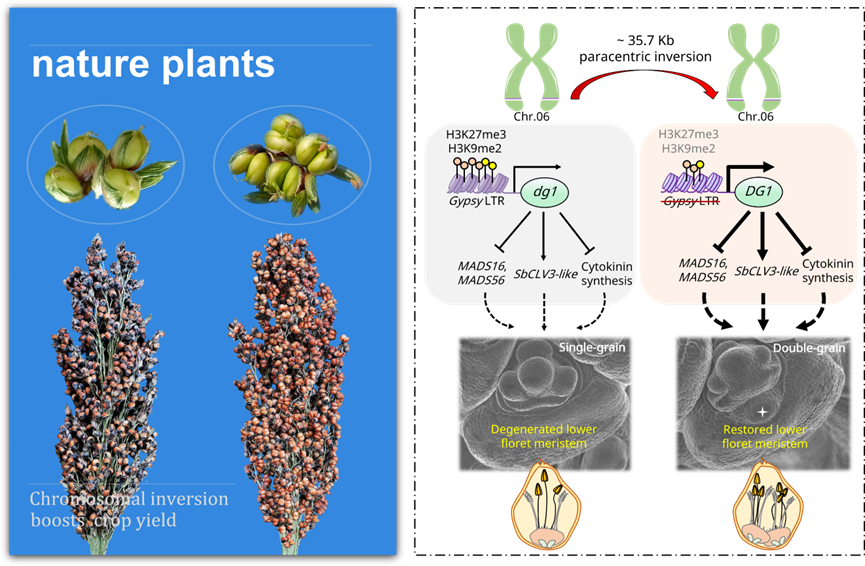

研究人员在高粱自然种质资源中鉴定到4份双胞胎种子高粱材料,其中2份材料由一个显性主效基因控制(Nature Plants, 2025)。通过构建大量遗传分离群体,将显性位点首次精细定位到了一个49.5 Kb的区间,发现该区域存在一个35.7 Kb的染色体臂内倒位。该结构变异使ORF1表达量增强,并使ORF5表达量降低。随后通过功能验证发现在单粒小穗高粱中提高ORF1表达量可产生双粒小穗表型,而敲除ORF5并无表型,因此将ORF1命名为DG1。DG1编码一个homeobox结构域蛋白,与拟南芥、玉米和水稻的WUS蛋白同源。研究发现染色体倒位使双粒小穗高粱DG1启动子区发生的H3K27me3组蛋白甲基化水平显著降低,解除了对DG1的转录抑制,进而增强了该基因的表达。进一步研究发现DG1在小花分生组织的形成和分化起重要作用,通过提高DG1的表达量能够恢复下位花的育性,进而形成“双胞胎”种子的小穗。北京和深圳多年多点的大田产量试验表明DG1使每穗穗粒数增加40.7% ~ 46.1%,穗粒重增加8.6% ~ 12.4%,小区单产增加10.1% ~ 14.3%。这些研究结果表明利用DG1的优异等位基因在高产分子设计方面具有广阔的潜力,为作物种子精准设计提供宝贵的基因资源。

另2份材料双粒小穗性状由一个隐性主效基因控制(JIPB, 2025)。复粒小穗种质资源9E表现出73.7%的双粒小穗,通过联合BSA-Seq和图位克隆方式克隆到了MGS1基因,其编码一个单子叶植物特有的MIKC型MADS-box蛋白,与水稻OsMADS32同源。通过基因编辑敲除高粱MGS1观察到复粒小穗现象,验证了MGS1基因的负调控功能。另外发现相比于野生型,编辑植株的部分小穗在最后一轮花器官处形成额外组织,表明MGS1调控高粱小穗的花分生组织确定性。扫描电镜和原位杂交结果显示该复粒小穗性状是由于上位小花分化成两个相邻雌蕊产生。遗传分析显示另一份复粒种质资源BA45的复粒性状也是由MGS1的不同等位变异造成的。产量试验显示相比于MGS1野生型,mgs19E和mgs1BA45的优异自然等位基因分别增加43.1%和33.7%的穗粒数。综上所述,该研究鉴定了控制高粱复粒性状的MGS1基因,并发现mgs1在提高高粱穗粒数方面的潜力,为高粱高产的分子设计提供了重要基因资源。

染色体倒位变异增强DG1基因表达,促使高粱双粒小穗性状形成

我院谢鹏副教授和中科院遗传发育所/先正达集团玉米等作物种质创新及分子育种全国重点实验室主任谢旗研究员为该论文的共同通讯作者。中科院分子植物科学卓越创新中心段成国研究员和我院杨芳教授提供了关键技术指导。我院刘方圆博士对实验数据补充做了重要贡献。该研究得到国家自然科学基金、国家高层次人才特殊支持计划、中国科学院先导项目和茅台集团研发揭榜挂帅基金等资助。

文章链接:https://doi.10.1038/s41477-025-01937-7,https://doi.org/10.1111/jipb.13871

延伸链接——课题组招聘博士后信息:

谢鹏课题组主要研究方向为高粱、玉米抗逆优质的分子机理,近年来一直聚焦高粱重要农艺性状的关键基因挖掘与分子机制解析,在高粱与环境适应性互作、以及高产优质等领域做出一系列原创性成果。先后包括作物耐碱主效基因AT1的鉴定和机制解析(Science, 2023; 入选2023年度中国科学十大进展)、作物种子包壳性状的驯化机制(Nat. Commun., 2022)(Trends Plant Sci., 2023)、麻雀挑食高粱的科学机制(Mol. Plant, 2019,封面)。研究组介绍详见:https://sa.sysu.edu.cn/zh-hans/teacher/382。现因工作需要,谢鹏课题组向国内外公开招聘博士后1-2名,联系邮箱:xiep28@mail.sysu.edu.cn。

初稿:刘方圆 初审:谢 鹏 审核:辛国荣 终审:程月华