Food Bioscience等 | 梁栋课题组在苦瓜苦味及皂苷成分研究中取得新进展

近期,我院梁栋助理教授课题组在苦瓜苦味来源及苦瓜皂苷成分领域取得连续进展,在期刊Food Bioscience(中科院农林科学一区,IF 4.8)和Journal of Agricultural and Food Chemistry(中科院农林科学一区Top,IF 5.7)发表研究论文各一篇。

图1. 两篇论文截图

苦瓜是生活中最常见的苦味蔬菜,然而其苦味来源于尚不完全清楚。为了解析苦瓜的苦味之谜,梁栋课题组采用感官组学技术(sensomics), 以滋味分析为引导,对苦瓜的呈苦组分进行了系统的提取分离纯化与结构鉴定。研究发现,苦瓜甲醇提取物的正丁醇组分具有最为强烈的苦味,课题组通过滋味测评诱导的连续色谱分离,从中获得了八个主要苦味化合物,并通过高分辨质谱和核磁共振波谱对其结构进行了鉴定,发现它们均为葫芦烷型三萜类化合物。课题组通过感官评价对所得化合物的苦味进行了测定,发现化合物 9 ((23E)-3β-O-malonyl-7β,25 -dihydroxycucurbita-5,23-dien-19-al)是苦瓜中一个重要的苦味物质,其在溶液中的苦味阈值低到1.4 mg/L.

图2. 苦瓜中苦味物质分离流程与结构图

在随后的定量实验中,课题组发现化合物9在苦瓜果实中的含量,远低于通过提取分离从苦瓜中所获得的含量。经过反复探索,课题组发现在苦瓜皂苷中普遍存在一个异构化转化,并发现了化合9的天然前体物质10 (3-O-malonylmomordicine I), 其苦味阈值为2.2 mg/L, 在苦瓜中的含量则高达245.6 ± 22.1 mg/kg干重,是苦瓜中最为关键的苦味物质之一;苦瓜素I(化合物3)也具有强烈的苦味(苦味阈值),且在苦瓜中含量高达164.3 ± 52.6 mg/kg干重,是苦瓜中关键的苦味成分之一。

此外,课题组还发现,先前普遍认为的苦瓜中主要苦味物质苦瓜皂苷L和苦瓜皂苷K,均不是苦瓜中的关键苦味成分。其中,苦瓜皂苷L的天然含量较低,而苦瓜皂苷K则是提取与分离过程中形成的副产物,其本身并不存在于苦瓜当中。

以上结果以“Discovery of major bitter-tasting compounds from bitter gourd (fruit of Momordica charantia L.) by application of the sensomics approach”为题,2月10日发表于国际期刊Food Bioscience上。我院研究生蔡雪谊和2020级本科毕业生李泓甫为论文共同第一作者;2020级本科毕业生廖梦珍、郑祺泓、陈焕,公共卫生学院(深圳)张扬副教授,广东省农科院蔬菜所陈潇博士为共同作者,梁栋助理教授为通讯作者。

结合该先前对于苦瓜提取物二氯甲烷相中主要苦味成分的研究的研究(https://sa.sysu.edu.cn/zh-hans/article/1017),梁栋课题组一共从苦瓜中鉴定出5个关键苦味物质,初步阐明了苦瓜苦味之谜,也对“苦瓜为什么苦”这个问题给出了科学的答案。

图3. 苦瓜中关键苦味物质的结构、苦味阈值和浓度

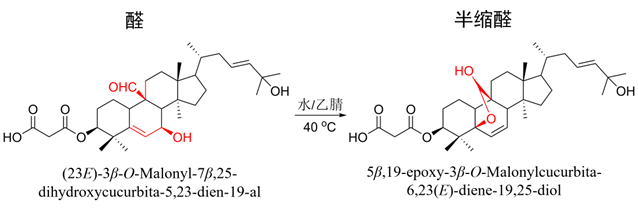

在寻找苦瓜主要苦味物质的过程中,课题组发现,苦瓜中的苦瓜皂苷类物质极不稳定,在常规的提取与分离过程中极易发生转化反应,这给研究工作造成了很大的困扰。例如,苦瓜中的主要苦味物质(23E)-3β-O-Malonyl-7β,25-dihydroxycucurbita-5,23-dien-19-al,其在溶液中可以自发转变为其对应的半缩醛结构。

图4. 苦瓜中关键苦味物质自发转化为其半缩醛的反应图

为了阐明葫芦烷型三萜类化合物在溶液中的转化规律,课题组以苦瓜中最为典型的葫芦烷型三萜类化合物苦瓜素I为例,对其在常见溶剂中的转化进行了研究,发现天然葫芦烷型三萜类化合物存在主要三个转化反应:1)侧链异构化,由天然组分生成其对应的侧链异构化产物;2)分子内亲核加成,由醛类结构生成其5,19-半缩醛结构,3)半缩醛可以进一步与溶剂中的醇发生反应,生成对应的缩醛;此外,分子中的烯丙醇基团也可以被溶剂中的醇取代,生成对应的醚类化合物。

图5. 苦瓜中典型葫芦烷三萜在溶液中的转化途径

在近四十年的关于苦瓜皂苷的研究过程中,科研人员一共从苦瓜当中分离鉴定出超过260个葫芦烷型三萜类化合物,其中包括至少近110个缩醛及醚类化合物,此前它们一直被认为是苦瓜中的天然成分。然而,梁栋课题组研究发现,这些化合物其实是苦瓜提取过程中葫芦烷型三萜类化合物与提取溶剂形成的衍生物,而非苦瓜中的天然成分。

由于其具有潜在的降血糖功效,苦瓜提取物一直是辅助降血糖保健品的常见配料。课题组从市面采购了8种以苦瓜提取物为主要原理的降血糖保健品,并对其中苦瓜素I的缩醛和醚类衍生物进行了测定,发现在其中两款保健品中,可以检测到苦瓜素I的缩醛和醚类衍生物,推测他们是苦瓜采用甲醇进行提取时形成的副产物。鉴于此类物质并非苦瓜中的天然成分,相关保健品的功效与安全性或许有待进一步研究。

此研究阐明了苦瓜中主要葫芦烷型三萜类化合物在提取分离过程中的转化规律,更正了学术界对于苦瓜中皂苷成分的错误认知,对于苦瓜相关制品的产品开发、功能验证和安全性评价具有一定的借鉴意义。

以上结果以“Rethinking the Cucurbitane-type Triterpenoid Profile of Bitter Gourd (Momordica charantia L.): the Chemical Transformation of Momordicine I in Solution”为题,2月14日发表于美国化学会期刊Journal of Agricultural and Food Chemistry上。我院研究生蔡雪谊第一作者,研究生林子强、刘浪,生态学院严汪汪副教授、研究生王梓,公共卫生学院(深圳)张扬副教授,广东省农科院蔬菜所陈潇博士为共同作者,梁栋助理教授为通讯作者。

以上工作得到了国家自然科学基金(32302266)的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.106107

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.4c12547

初稿:蔡雪谊 初审:梁栋 审核:辛国荣 终审:程月华