王东皓副教授课题组在农林科学期刊Food Chemistry发表新成果

近日,我院王东皓副教授课题组在期刊Food Chemistry(中科院农林科学大类一区Top期刊,IF=8.8)上,在线发表了题为“Unusual polyunsaturated fatty acids in edible marine worms identified by covalent adduct chemical ionization mass spectrometry”的研究论文。

在全球范围内,粮食安全和营养不良问题日益严峻,寻找可持续性的食物资源成为当务之急。在此背景下,尚未被充分利用的非传统海洋生物资源,例如海肠(Urechis unicinctus)和沙虫(Sipunculus nudus),因其富含的多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids, PUFA),展示出成为缓解全球粮食安全困境重要途径的潜力。

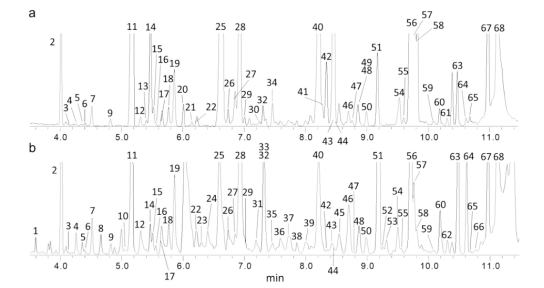

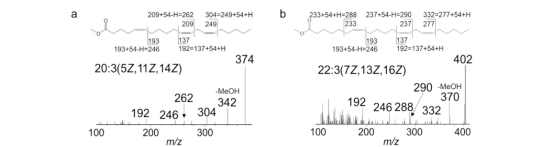

然而,这些海洋生物所含营养成分的复杂性,特别是其脂肪酸组成的多样性,给表征工作带来了巨大挑战。为应对这一难题,课题组引入了气相色谱-共价加合化学电离(Covalent Adduct Chemical Ionization, CACI)质谱联用技术,成功识别了这些海洋蠕虫体内独特的PUFA,包括具有多亚甲基分隔(Polymethylene-Interrupted, PMI)双键结构的部分种类。借助先进的GC/CACI-MS/MS技术,课题组精确地鉴定出这些特殊脂肪酸的双键位置。研究揭示,海肠和沙虫9%和4%的总脂肪酸构成为PMI PUFA;尤为引人注目的是,课题组首次发现并鉴定了一种新型的PMI PUFA——22:3(7Z,13Z,16Z),这标志着在金松酸代谢产物研究领域的一项新突破。

此外,课题组还发现海肠具有极低的n-6/n-3 膳食脂肪酸比例(0.15),这一发现为其作为潜在功能性食品提供了坚实的科学依据,有助于改善现代饮食中普遍存在的n-6/n-3比例失衡问题。同时,沙虫中支链脂肪酸(branched chain fatty acids, BCFA)含量高达3%,远高于乳制品中BCFA的普遍水平。综上所述,本研究结果表明,可食用的海洋蠕虫含有多种有益健康的脂肪酸营养物质,在缓解全球粮食安全困境和开发新型功能食品方面具有显著的潜力。

图表 1海肠和沙虫样品脂肪酸总离子色谱图

图表 2 海肠和沙虫中新型22:3(7Z,13Z,16Z)脂肪酸的鉴定

我院王东皓副教授、公共卫生学院(深圳)王帧助理教授为本文的共同通讯作者,我院2022级本科生杨浩和2023级硕士研究生杨婷翔为共同第一作者,公共卫生学院(公卫)2022级硕士研究生祁乐融、我院张雨副教授、夏忆寒副教授参与完成本项研究。本项研究得到了中山大学本科生创新创业培训计划项目(No.20241246)的资助。

文章链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814624029376

(初稿:杨浩 初审:王东皓 审核:辛国荣 终审:程月华)