Nature Plants 综述| 周倩课题组系统阐述多倍体作物的基因组特征与育种策略

近日,中山大学农业与生物技术学院周倩课题组在Nature Plants杂志上发表了题为“Genome analyses and breeding of polyploid crops”的综述论文,系统梳理了多倍体基因组解析的前沿技术体系,总结了多倍体物种的基因组结构特征、群体遗传演化规律及其功能基因遗传研究的方法,并重点阐释了基因编辑、合成基因组学等前沿育种技术在多倍体作物遗传改良中的创新路径。

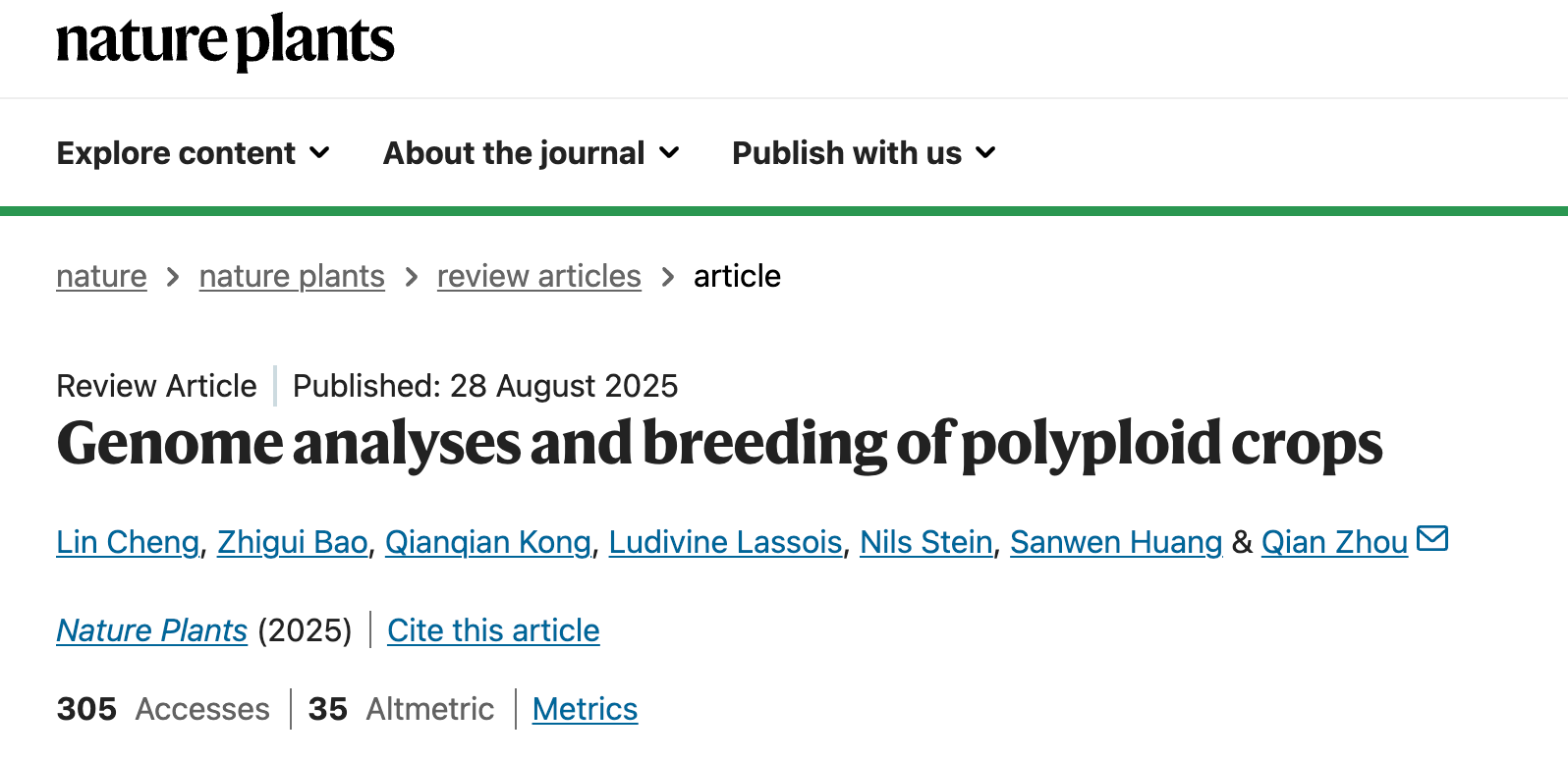

自然界中,约47%的被子植物在演化过程中曾经历多倍化事件。当前全球产量前20的作物中有6种属于多倍体作物,其总产量达全球作物总产量的48%(图1)。与二倍体作物相比,多倍体作物凭借其多套染色体结构所带来的缓冲突变效应和丰富的遗传多样性,在抗逆、产量潜力及环境适应性等关键农艺性状方面展现出优势。然而,多套染色体共存也导致其遗传结构高度复杂,使得利用基因组选择、基因编辑等技术对多倍体作物进行育种改良时,面临诸多技术瓶颈与研究挑战。

图1 |全球产量前20的作物及当前已完成基因组拼接的多倍体作物

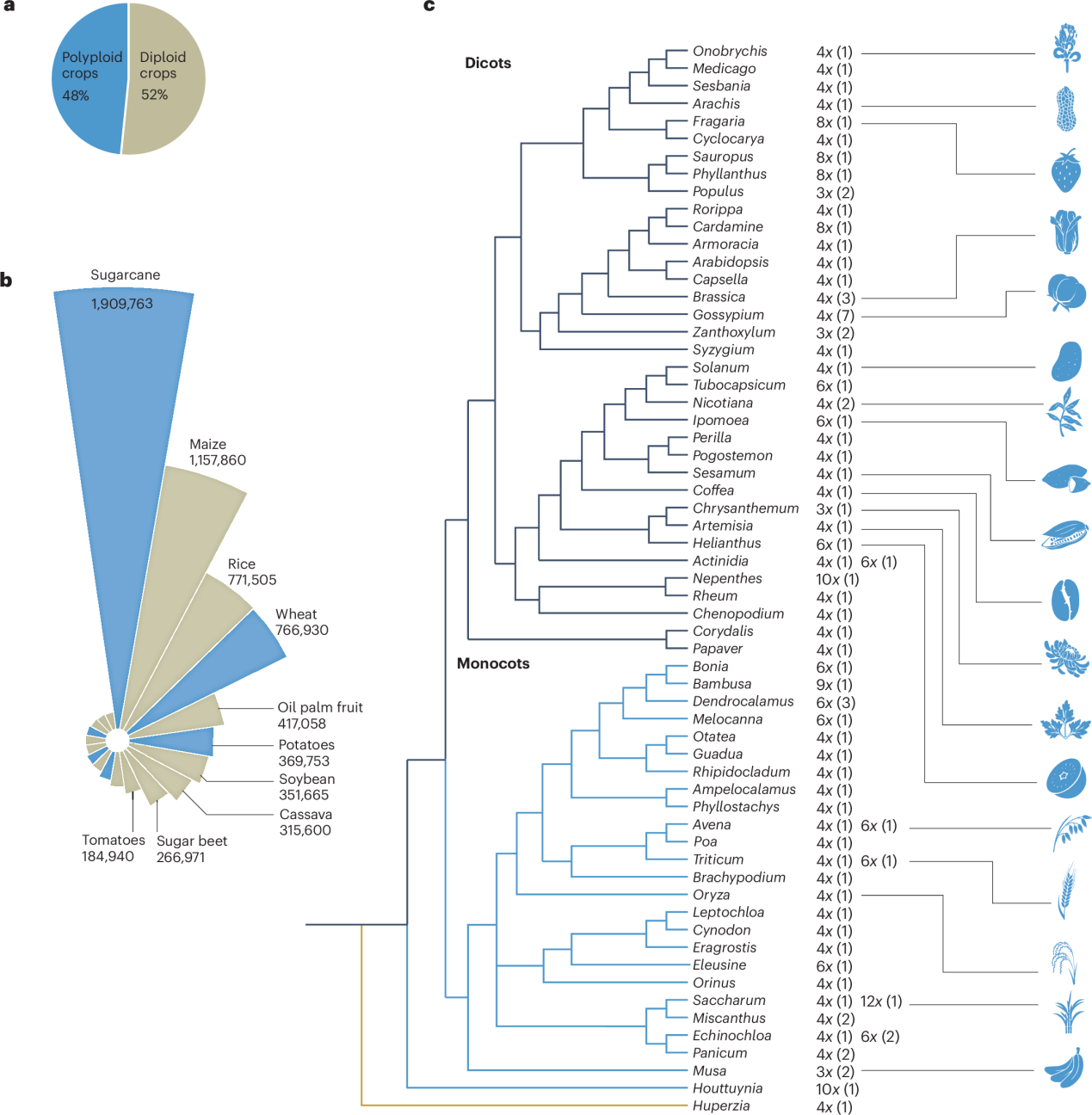

图2 | 多倍体作物的基因组育种策略

在该综述中,作者重点介绍了多倍体作物的前沿育种策略(见图2)。要想让作物更高产,或更能抗旱耐热,通常需要挖掘更多遗传多样性,充分利用野生近缘资源。传统做法主要靠杂交和人工选择,但这种方式往往周期长、见效慢。近几年,在合成生物学的思路下,结合基因编辑等新技术,研究者可以直接改造野生多倍体物种的基因组,把它们“加速驯化”,从而更快培育出具有理想性状的新作物。这为加速利用野生物种的遗传多样性提供了新思路。此外,在马铃薯上的育种实践表明,把同源四倍体马铃薯的育种体系改造成二倍体杂交育种可以更快速组合优良基因,实现基于基因组大数据的分子设计育种,加速新品种的产生。在番茄中,利用“有丝分裂替代减数分裂”的策略获得四倍体番茄,在抗病育种方面展现出更大的潜力。这些成功的育种案例,为挖掘多倍体作物的育种优势,并快速利用多倍体的遗传资源提供了新路径。

该论文第一完成单位为中山大学农业与生物技术学院。周倩副教授为该论文通讯作者,其课题组科研助理,中国农业科学院深圳农业基因组研究所程林博士和德国马克斯-普朗克研究所在读博士生鲍志贵为本文共同第一作者。中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文院士参与并指导了本论文。我院的博士生孔倩倩参与了本论文。该研究得到了国家自然基金委、国家重点研发计划和广东省相关科研基金等的资助。

周倩课题组主要从事马铃薯遗传育种及基因组学生信方法开发研究。目前以第一和通讯作者(含共同)身份在 Nature Genetics、Molecular Plant等期刊发表系列研究成果,并获得国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)、中山大学“逸仙学者”人才项目支持。课题组长期面向海内外公开招聘博士后研究人员,欢迎有意者通过 zhouq289@mail.sysu.edu.cn 联系,待遇从优。

论文链接:

初稿:孔倩倩 初审:周倩 审核:辛国荣 终审:杨德胜