Journal of Agricultural and Food Chemistry|汪雷课题组在荷兰豆中发现新型杀虫天然产物

长期以来,化学合成农药带来的环境残留、对非靶标生物和人类健康的危害等问题备受关注,寻找安全高效的生物农药成为农业科研的重要方向。植物源食品中的天然产物因其对人体的安全性,成为寻找生物农药的重要来源。

近日,中山大学农业与生物技术学院汪雷副教授课题组联合梁栋助理教授课题组在《Journal of Agricultural and Food Chemistry》在线发表了题为“Thiol Reactome Profiling in Plant-Derived Foods and Discovery of an Abundant Insecticidal Natural Product (R)‑Dihydromaleimide in Snow Pea (Pisum sativum)”的研究论文。该研究通过创新技术从70种植物源食品中筛选出大量硫醇反应性天然产物,并成功在荷兰豆中发现高活性杀虫成分(R)-二氢马来酰亚胺(DHM),为绿色生物农药研发开辟新路径。

植物次生代谢产物在植物抵御病虫害侵袭的过程中发挥重要作用,其中植物源食品中的大蒜素、异硫氰酸酯等硫醇反应性天然产物具有较强杀虫和杀菌活性,然而植物源食品中是否存在更多种类硫醇反应性杀虫活性天然产物,目前仍不清楚。

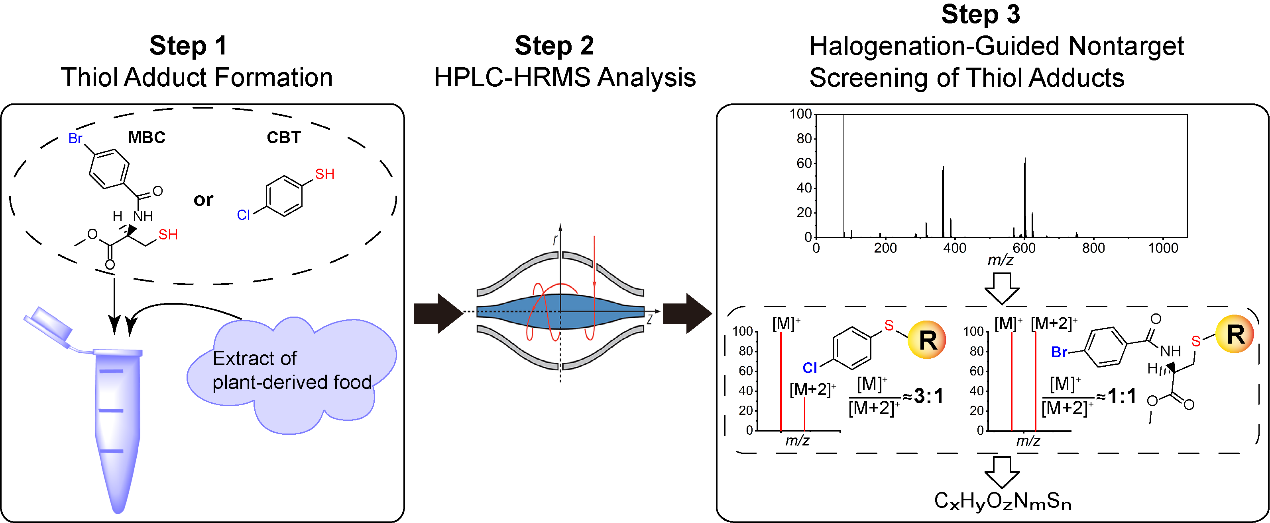

该研究突破传统筛选方法的局限性,创新地采用 “反应性导向分析 + 高分辨质谱” 技术,设计了溴代半胱氨酸(MBC)和氯代苯硫酚(CBT)两种探针,与植物萃取液进行体外化学反应,利用质谱中卤素特征同位素信号精准识别硫醇反应性化合物的加合物,从70种蔬果和谷物中初步预测出71种高丰度加合物的化学式,大幅提升了复杂样品中硫醇反应性化合物的识别效率。

图1. “反应性导向分析 + 高分辨质谱” 技术筛选植物源食品中硫醇反应性化合物示意图。

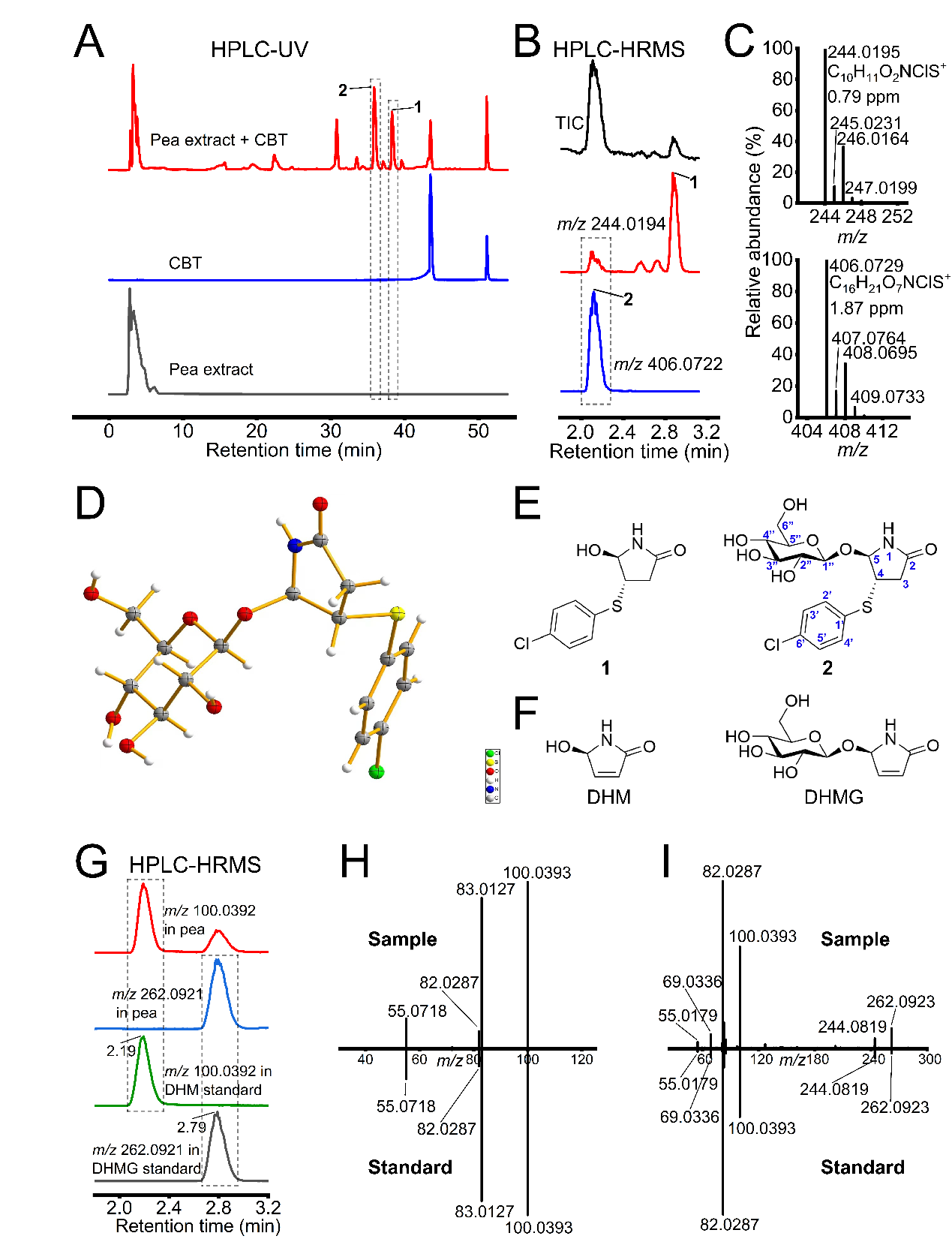

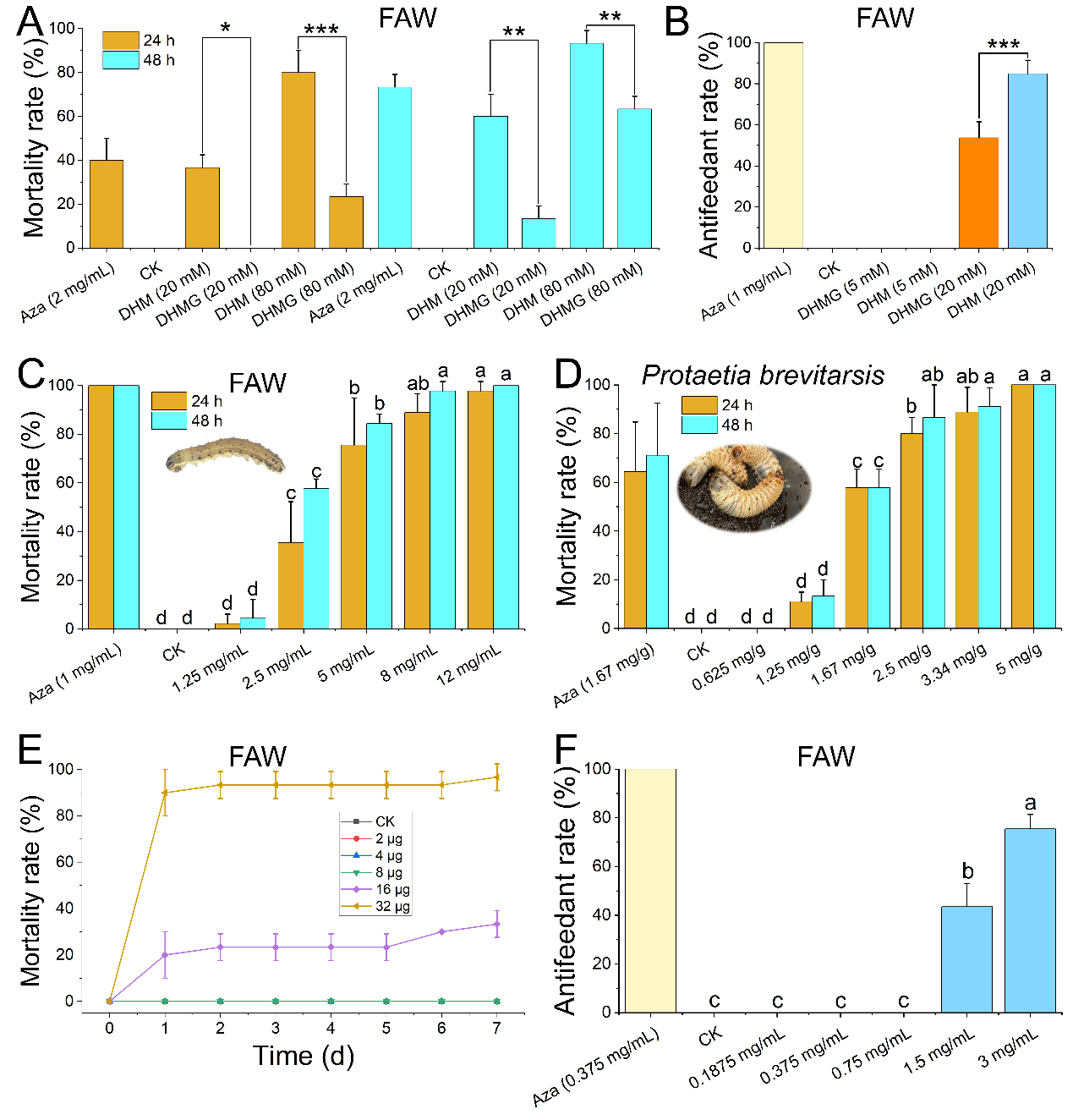

该研究的核心突破在于通过制备液相色谱从荷兰豆中分离纯化,结合化学合成,鉴定出一种高丰度硫醇反应性天然产物DHM及其葡萄糖苷(DHMG)。实验证实,DHM 对草地贪夜蛾(FAW)和蛴螬(Protaetia brevitarsis)具有较强的杀虫活性,对5龄草地贪夜蛾幼虫的半数致死剂量为仅19.51 μg/幼虫,且能显著抑制害虫取食,24小时内对4龄草地贪夜蛾幼虫的半数拒食浓度为 1.90 mg/mL。DHMG的杀虫活性较低。

图2. 荷兰豆中DHM和DHMG的分离纯化与鉴定。

图3. DHM对草地贪夜蛾和蛴螬的杀虫和拒食活性。

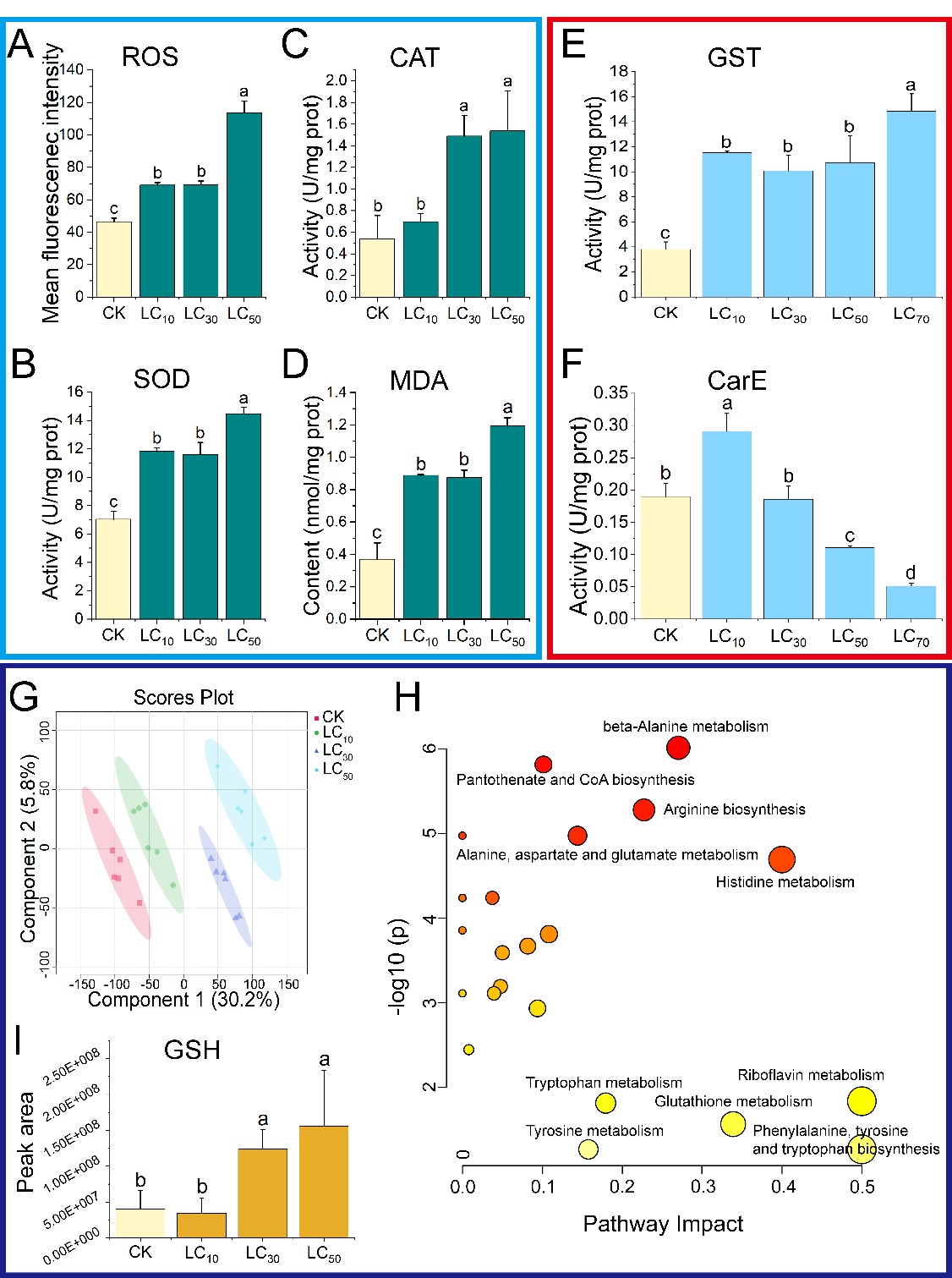

DHM的杀虫机制与氧化应激相关:通过破坏害虫体内谷胱甘肽平衡,引发活性氧积累,导致脂质过氧化损伤,同时干扰能量代谢与解毒酶系统。

图4. DHM对草地贪夜蛾幼虫的杀虫机制。

更具应用价值的是,荷兰豆、豌豆植株各部位均富含 DHM 和 DHMG,幼苗期茎、叶及成熟期花、荚中含量最高,且 DHMG 在豆荚的水萃取液中可快速转化为 DHM。此外,DHM 对蚯蚓、生菜等非靶标生物毒性低,安全性显著优于传统农药。

图5. 荷兰豆和豌豆植株中DHM和DHMG的含量及DHMG在水萃取液中的转化。

豌豆作为全球广泛种植的作物,其加工副产物豆荚(占比 30%-40%)中蕴含丰富的 DHM 和DHMG,可通过水萃取等绿色工艺转化为天然杀虫剂。这项研究不仅提供了高效筛选植物源农药的新策略,更为农业废弃物资源化利用及绿色植保技术产业化奠定了基础,有望推动农业生产向更安全、环保的方向迈进。

目前,该研究涉及的相关核心技术已被授权发明专利《一种二氢马来酰亚胺及其制备方法和应用》,专利号为ZL202510294812.X,为后续的商业化应用提供了法律保障。

中山大学农业与生物技术学院博士研究生袁明灯、硕士研究生陈熙炜和深圳市疾病预防控制中心袁冠湘为共同第一作者,已毕业的2021级本科生蒲奕先和2020级本科生梁新瀚参与了课题研究,梁栋助理教授和汪雷副教授为共同通讯作者。本研究工作获得国家自然科学基金的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c05627

初稿:袁明灯 初审:汪 雷 审核:辛国荣 终审:杨德胜